On nous appelait « l’associations de gens sympas »

AGS fut une aventure comme on ne peut plus en voir de nos jours : une petite écurie de passionnés déterminés et astucieux, partie de rien dans un petit garage du Var, et qui s’est retrouvée dans les années 80 sur la grille de départ des grands prix de F1 avec McLaren, Williams et Ferrari. Une aventure humaine que nous retraçons ici avec l’un de ses acteurs, Philippe Leloup.

Nicolas Anderbegani

Nicolas Anderbegani : « Comment êtes-vous venu au sport automobile, pour ensuite arriver chez AGS ? »

Philippe Leloup : C’est la passion. Ma maison familiale se trouvait sur la route menant du Havre au Mans, et petit je voyais passer les camions des écuries britanniques, Bentley, MG…avec les voitures dessus. Mon père m’emmène voir le grand prix de France 1968 aux Essarts, quand Jacky Ickx gagne (c’est lors de cette course que Jo Schlesser se tue, NDLR). Ça m’a plu, c’était l’évènement à côté de la maison. Je suis retourné l’année d’après, j’ai commencé à acheter des journaux puis je me suis rendu aux 24 heures du Mans, grâce au garagiste du village qui m’y a emmené. Ensuite, j’allais voir tout ce qui passait dans le coin.

J’ai fait un BEP mécanique, puis des stages compétition organisés par Renault pour les mécanos de course. Par la suite, Etienne Biard qui voulait faire de la Formule Renault Europe avec une voiture ex-Pironi m’a sollicité. AGS, qui était aussi en Formule Renault, nous vend un moteur et on s’installe à côté d’eux dans le paddock, il y avait beaucoup d’entraide et une ambiance à la bonne franquette, on prenait l’apéro ensemble) J’ai dû ensuite me plier à mes obligations militaires et pendant que j’étais à l’armée, AGS est passé en Formule 2. Vers 1978, j’ai postulé auprès de Henri Julien qui m’a embauché comme aide mécanicien. Quand la saison se terminait et avant que la nouvelle ne reprenne, monsieur Julien me prenait aussi pour faire les vendanges, car il possédait un vignoble dans les environs de Gonfaron. Je conduisais son tracteur. Nous étions très polyvalents !

Nicolas Anderbegani : « Monsieur Julien », comme on disait, était un sacré personnage.

Philippe Leloup : C’était un passionné, qui avait hérité du garage de son père. Il avait de la suite dans les idées, il a toujours voulu progresser et passer les échelons vers la F1, même si beaucoup de gens l’ont dissuadé ou lui disaient qu’il était fou, et que ce n’était pas possible.

Nicolas Anderbegani : Justement, comment s’est fait le processus pour aller en F1 ? Comment AGS s’est lancé dans l’aventure ?

Philippe Leloup : C’est un peu la suite logique dans le sport auto. FR, F3, F2 puis la Formule 1. Osella, Martini, Minardi sont aussi passés par là. Pour les petites équipes, c’était dans la logique des choses de monter de catégorie, sinon cela ne valait pas la peine de poursuivre les efforts. C’était compliqué mais il y est arrivé. Au départ du projet, on devait se fournir en coque chez Duqueine (groupe français spécialiste des matériaux composites, présent aujourd’hui dans l’aéronautique et qui fut le premier à sortir un F3 à coque carbone en 1983) qui avait fabriqué la coque de notre F3000. C’était le début du carbone en France, McLaren venait de l’initier avec la MP4/1. En F2, on bénéficiait aussi des premiers freins Carbone, en faisant des essais pour Carbone Industrie, parfois en récupérant des pièces déjà testées par d’autres équipes de F1. Entre temps, Renault arrête l’équipe constructeur fin 1985. Monsieur Julien y voit une opportunité et au final nous achetons des trains arrière, des boîtes de vitesse et même le camion de l’équipe Renault F1. A l’époque, Renault et Ligier sont un peu en froid, pour des raisons politiques. Renault allait tout bazarder et pour que ça ne soit pas récupéré par Ligier ou que ça parte à la casse, on a fait plein de voyages pour récupérer les pièces. Cela a beaucoup aidé AGS, car on n’avait pas beaucoup de budget. On avait récupéré une quinzaine de boîtes de vitesse et une base de coque. On a refait faire des coques neuves chez un autre fournisseur, mais en gardant les points d’ancrage car nous disposions déjà des suspensions adaptées pour réduire les coûts.

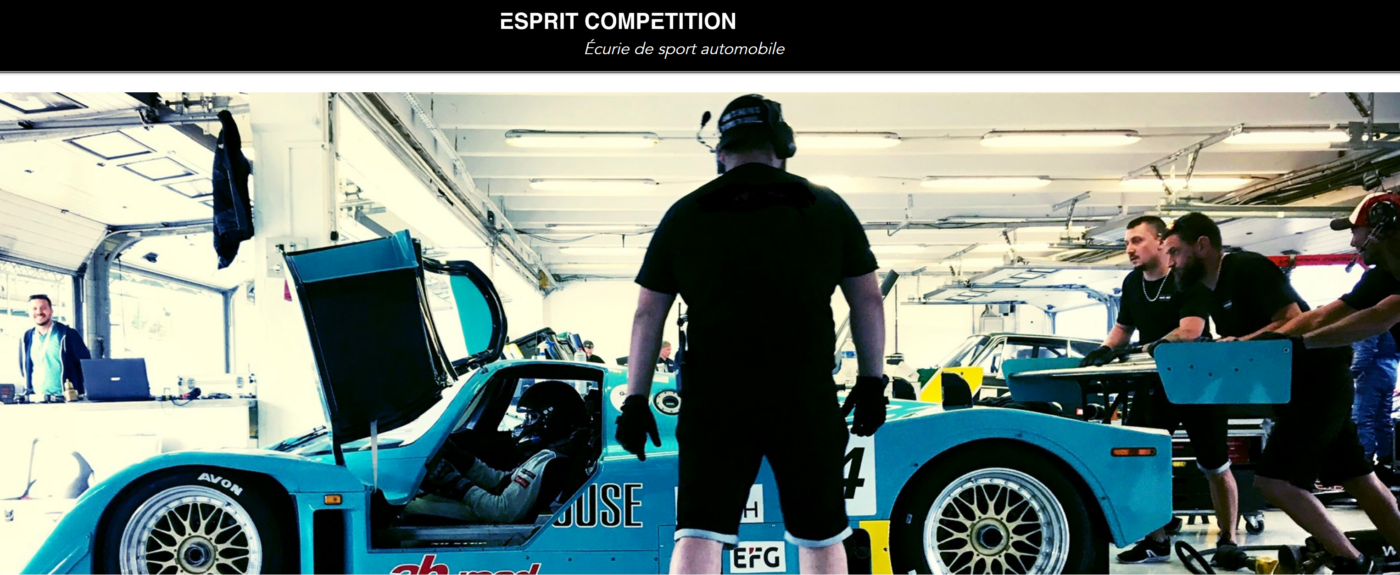

Nicolas Anderbegani : Quand l’écurie arrive en F1, quelle est l’organisation de ce « petit poucet » ?

Philippe Leloup : C’était l’équipe de F2/F3000. On était 7 de base, peut-être une quinzaine à Monza car nous avions en renfort des italiens pour donner un coup de main. Les italiens du Jolly Club (une équipe qui engageait des Lancia en Groupe B) avaient des vues sur la F1 et avait contacté plusieurs écuries. Le contact s’est fait avec Henri Julien et les italiens ont financé l’opération avec un contrat pneus et moteur grâce notamment au sponsor El Charro qui amenait aussi le pilote Ivan Capelli.

Nicolas Anderbegani : Votre arrivée dans le paddock, c’était comment ?

Philippe Leloup : Beaucoup d’équipes étaient engagées à l’époque en F1. Nous n’étions pas vraiment prêts, juste quelques tours avaient été couverts sur le circuit Paul Ricard avec Didier Pironi. Mais avec le sponsor, la voiture avait sa livrée et toute l’équipe était habillée avec les jeans El Charro, c’était marrant. Nous n’avions qu’une seule voiture, avec en plus pas mal de soucis sur le moteur Motori Moderni conçu par Carlo Chiti, notamment à cause de problèmes de turbo. Le choix du moteur était un peu par défaut, c’était inclus dans le contrat avec le Jolly Club et El Charro, la connexion italienne en somme ! De toute façon, nous avons toujours eu de bons contacts avec l’Italie, cela s’est vérifié quand Gabriele Tarquini est arrivé en 1989, pour remplacer le pauvre Philippe Streiff. Les sponsors français, c’était un peu verrouillé par Ligier grâce à ses appuis politiques. A la fin de l’aventure aussi, en 1991, on a revendu à des investisseurs italiens, mais c’était quand même plus douteux déjà, le financement était assez alambiqué.

Nicolas Anderbegani : Comment ça se passait pour une si petite équipe dans le paddock, en voisinage avec des géants comme Ferrari et McLaren ?

Philippe Leloup : Nous avons été bien intégrés. Au début, on a suscité quelques rires certes, parce que nous étions vraiment une petite bande d’aventuriers, mais à Monza comme au Portugal pour la course suivante, nous avons réussi à nous qualifier, nous étions là ! Nous n’avons pas fait les deux dernières courses hors d’Europe car ce n’était pas faisable financièrement. En 1987, on a continué avec cette fois-ci un bloc Ford. Nous étions vraiment le petit poucet, mais nous étions bien intégrés. On avait encore des italiens avec nous, AGS était quand même un peu connue avec son passage en F2. Nous avions des contacts avec les gens de Goodyear et nous connaissions bien d’autres équipes comme Minardi. Nous avions de très bonnes relations avec le team de Giancarlo Minardi que nous connaissions depuis la F2. Chaque équipe avait son hospitalité, bien différente d’aujourd’hui, c’était juste un bus avec un auvent et de quoi dresser une tonnelle. Sur les grands prix, le jeudi soir, la veille des essais, on allait un coup manger chez eux, et la fois d’après, c’était leur tour. Il y avait beaucoup de convivialité. Même les soirs des essais, dans les paddocks, une fois que tout était fini, les mécaniciens de différentes écuries passaient pour prendre une bière ou autre. Je me rappelle d’une fois au Canada, où une course de canoé a été organisée entre toutes les équipes, chacun avait bricolé son embarcation, et ça ne finissait en barbecue avec tout le monde, managers comme pilotes. Il y avait déjà du professionnalisme et de l’argent, mais encore beaucoup de camaraderie et d’ambiance bon enfant, on se prenait moins au sérieux qu’aujourd’hui ! On nouait des relations avec beaucoup de monde, notamment Jo Ramirez de McLaren. Ce qui m’a bien aidé, c’est que j’étais à peu près le seul chez AGS parlant anglais, j’étais donc l’intermédiaire pour l’équipe afin d’échanger avec Goodyear, les organisateurs ou le staff d’autres équipes. J’accompagnai aussi Monsieur Julien dans les réunions des teams managers, cela m’a permis de me retrouver dans des briefings en présence d’Ecclestone, de Ken Tyrrell, de Ron Dennis et consorts !

Nicolas Anderbegani : Quel regard vous portez sur Bernie Ecclestone, le grand manitou de la F1 en ces temps-là ?

Philippe Leloup : Il a fait du bien à la F1. Il donnait des coups de pouce aux écuries. Quand j’allais en réunion, des enveloppes circulaient, il faisait en sorte de redistribuer un peu aux petites équipes pour qu’elles tiennent le coup. Si vous n’aviez pas payé les engagements ou autre, il était toujours là pour trouver des solutions, il arrangeait beaucoup et se battait pour que ça fonctionne, avec les grandes mais aussi les petites équipes, car il en avait besoin.

Nicolas Anderbegani : Viennent ensuite les années avec Philippe Streiff

Philippe Leloup : Nous marquons un point en 1987 avec Moreno puis Philippe arrive en 1988. Il a beaucoup marqué cette aventure. Nous concevons l’AGS JH23, une vraie monoplace maison. La saison n’est pas mauvaise. Au Canada, on pointe à un moment donné 4ème en bagarre avec la Lotus de Nelson Piquet, mais malheureusement une pièce a lâché. Un basculeur, qui venait encore du stock de pièces récupéré chez Renault ! C’était incroyable, un grand souvenir. Nous étions en lutte avec Lotus et juste derrière Ferrari, mais nous n’avions pas beaucoup de moyens, les budgets étaient ridicules comparés à aujourd’hui, donc forcément nous ne changions pas les pièces aussi fréquemment que d’autres équipes, et l’usure s’en ressentait.

Nicolas Anderbegani : La fiabilité était plus aléatoire à l’époque, ça donnait l’espoir de « faire un coup » ?

Philippe Leloup : Absolument, on jouait là-dessus. Aujourd’hui, toutes les voitures ou presque sont à l’arrivée, il n’y a plus beaucoup d’incertitude. A l’époque, dans les années 80-90, les problèmes étaient plus importants et même les plus forts pouvaient perdre à tout moment. On savait par exemple qu’à Silverstone, on cassait beaucoup les transmissions à cause des forces dans les grandes courbes rapides. Les particularités des circuits faisaient qu’on connaissait les pièces susceptibles de lâcher, comme les attaches de suspension à Monaco. On a réussi à faire quelques 6èmes places, en Australie ou au Mexique. Aujourd’hui, beaucoup pairaient pour être dans les 6 premiers, c’est quasiment impossible à la régulière maintenant hormis pour les grosses structures. Rentrer ne serait-ce que dans les 10 est de plus en plus ardu.

Nicolas Anderbegani : Au bout d’un moment, ce n’était plus tenable

Philippe Leloup : Quand nous sommes arrivés en 1986, c’était encore possible de bricoler une bonne voiture mais ensuite le saut technologique a tout changé. Soufflerie, télémétrie, aides électroniques, c’était énorme et impossible à suivre financièrement. La F1 a voulu écrémer le plateau et ils ont instauré les préqualifications pour écarter les moins rapides et les moins bien classés des années précédentes. Ça se passait le vendredi matin, on avait une heure de préqualifications sans avoir fait d’essais avant, c’était une sorte de saut dans l’inconnu. On déballait la voiture et le matériel, avec deux boxes qui étaient alloués aux équipes qui devaient passer cette épreuve. Il fallait être dans les 4 premiers pour continuer et espérer tenter sa chance lors des qualifications, sinon tout pouvait être plié dès le vendredi matin, il fallait alors déjà tout remballer et attendre l’avion du retour. Ça coûtait une fortune, on se sentait comme des parias. En 1991, ce n’était plus possible. L’actionnariat italien n’était pas fiable et transparent, on a fait en sorte d’être payés comme il se devait et ensuite il a fallu arrêter les frais.

« Être en F1, c’était déjà en soi magique, côtoyer ce monde était magique. Nous savions que nous n’avions que peu de chances de terminer devant, mais le simple fait d’en être était déjà en soi une victoire. »

Nicolas Anderbegani : AGS cesse ses activités F1 en 1991. Par la suite ?

Philippe Leloup : J’ai rejoint Larrousse, qui s’installait au Paul Ricard, pas loin finalement de Gonfaron. Cette année-là, ils se sont associés à Venturi, avec toujours l‘implication technique de Robin Herd, un ancien de March. Cela n’a duré que trois ans, avec beaucoup de changements de moteurs et des soucis de fiabilité, des histoires et des financements compliqués. On fait la saison 1994, on ne démarre jamais 1995 et nous sommes licenciés en juillet 1995. Je passe ensuite chez Oreca. Je connaissais bien Hugues de Chaunac, du temps de la F2 et qui était passé par AGS en 1990. Nous avons basculé vers l’Endurance, sur le programme Viper GTS-R.

Nicolas Anderbegani : Vous avez vécu le drame d’Imola en 1994

Philippe Leloup : Oui, nous l’avons vécu d’une façon particulière. Beaucoup d’échanges avaient lieu entre Erik Comas (pilote Larrousse, NDLR) et Ayrton Senna par rapport à l’accident mortel de la veille, celui de Roland Ratzenberger. Des messages s’échangeaient entre eux, dans le cadre de l’association des pilotes. Ils étaient très proches, depuis ce qui s’était passé à Spa en 1992 (Senna s’était arrêté en piste pour porter secours à Comas, accidenté, qui a avait perdu connaissance alors que le moteur tournait à plein régime et que des fuites risquaient de provoquer un incendie, NDLR).

J’étais allé dans le motor-home Williams le dimanche matin pour apporter ces messages et j’avais trouvé Senna pas du tout en forme, très contrarié. Ensuite, c’est la course, qui commence déjà par l’accident du départ, avec des spectateurs blessés. Survient ensuite l’accident de Senna. Comas était rentré au box avant l’incident et ressort des stands, mais il est stoppé au bout de la pitlane. A ce moment à, on ne sait pas trop ce qui se passe, nous n’avions pas tous les écrans comme aujourd’hui. Je vais à la direction de course pour leur indiquer que Comas ne peut pas rester stoppé comme ça, moteur tournant, au bout de l’allée de stands et qu’il faut le relâcher.

La règlementation le permet, mais on ne sait pas ce qui se passe réellement en piste. La communication n’a plus rien à voir avec aujourd’hui. De nos jours, si la radio tombe en panne, la voiture ne peut presque plus rouler, car le pilote ne saurait plus quoi faire face à la complexité des machines. Ce n’était pas encore le cas en 1994. Comas est donc relâché, il arrive sur l’accident, il est arrêté par les commissaires et a de suite compris. Il est rentré dans le motor-home, a pris ses affaires et il est parti.

Nicolas Anderbegani : Quel regard vous portez sur la F1 d’aujourd’hui, par rapport à celle que vous avez connu ?

Philippe Leloup : C’est trop devenu du business, cela a perdu de sa magie, il n’y a plus la même passion à mon avis. L’aspect marketing et évènementiel a trop pris le dessus, beaucoup de gens viennent en VIP juste pour se faire voir, sans forcément être des férus de la discipline. A notre époque, on ne s’embêtait pas, on arrivait avec nos caisses à outils, la voiture, un camion certes peint aux couleurs mais sans plus, quelques bâches dans le box. Quand on a démarré avec El Charro en 1986, c’était assez simple. Quand un grand prix se terminait, trois heures après on partait, tout était déjà rangé et chargé. Aujourd’hui, il faut toute la nuit pour démonter. On s’entraidait aussi en permanence entre équipes, pour quelques pièces, quelques boulons ou même un peu de composite. On se prêtait même des moteurs, ça parait impensable aujourd’hui. Mader préparait nos moteurs Cosworth, et si on avait un bloc à bout, il négociait avec une autre écurie, Arrows par exemple, pour trouver une solution. En F1 c’est impensable désormais.

Cela se voit encore en Endurance, notamment en LMP2 où tout le monde ou presque roule sur des Oreca à moteur Gibson, on retrouve encore ce genre de petits services entre teams. En F1 aujourd’hui, quand vous voyez ce qui se passe à Miami par exemple, avec les parades rajoutées aux pilotes, un quart d’heure avant la course, c’est insensé. Sur le plan sportif aussi, les changements sont trop artificiels, on arrête une course pour tout et rien, on multiplie les voitures de sécurité, et ça arrive au Mans aussi, on l’a vu cette année. Les règles sont devenues trop complexes aussi, les gens ne comprennent plus rien, il faut suivre ça de près. Même pour des gens comme moi qui sont encore à l’intérieur des équipes, on a parfois du mal à tout suivre face à la complexité des stratégies et des procédures.