Je suis allé visiter l’usine Ferrari à Maranello comme un athée serait allé à Saint-Pierre de Rome : pour voir. Peut-être pour essayer de comprendre aussi. Et tout simplement parce qu’on ne peut pas passer à côté du patrimoine culturel et religieux quand l’occasion se présente. Cette religion chrétienne, je l’ai rejetée pendant longtemps. A cause d’un catéchisme moralisateur et contre-productif durant l’enfance. Puis l’adolescence, avec ses certitudes et son besoin de se révolter. « Athée et même anti-clérical », claironnais-je fièrement, croyant me donner une posture et de l’importance.

Le mythe Ferrari, je m’en suis détourné aussi.

Bertrand Allamel

Comme tout enfant, j’ai d’abord admiré les voitures rouges frappées du cheval cabré, inscrites dans l’inconscient collectif comme la représentation archétypale de la voiture de sport et de luxe. Et puis vint le désamour, à cause de la F1 notamment : Senna (pourtant croyant, lui), et sa McLaren à moteur Honda m’initiaient à d’autres paradigmes, alors que dans les années 2000, le tandem Todt-Schumacher achevait de me dégoûter définitivement, pensais-je, de la marque italienne. L’imposture Schumacher (les fans de Senna me comprendront), l’accrochage avec Villeneuve, cette prudence outrancière de Todt, certes compétent mais bien fade, qui sacrifiait par radio les pauvres Irvine ou Barichello pour quelques points au bénéfice de l’allemand arrogant…. Une domination sévère au chrono, mais molle dans l’esprit, pas franchement belle à voir. Le père Todt qui surjouait la sagesse et le travail comme un curé professe la bonne conduite castratrice et l’ascèse laborieuse. Tout ça manquait de folie et ne cadrait pas avec la démesure des Ferrari de route, au rouge paradoxalement terni par l’excellence du département Course. Je découvrais dans le même temps que d’autres supercars méritaient qu’on leur porte intérêt : Porsche Carrera GT, Honda NSX, Mercedes SLR, McLaren, Lotus… Et je considérais les légendaires Ford GT 40, et autre Corvette C3 Stingray comme les expressions les plus brutes, et brutales, de l’automobile. La puissance et la robustesse à l’américaine, qui ne s’embarrasse pas de la fragile joaillerie européenne. Je finissais même par voir l’Amérique, ses V8 et son Indianapolis, comme le pays de l’automobile, oubliant un peu vite que l’Europe en fût le berceau. J’ai renié le mythe italien et me suis cru anti-Ferrari.

En arrivant à Maranello, je m’attends donc à vivre une expérience passionnante mais pas passionnée. Du moins j’essaie de m’en persuader : pas question de me laisser prendre par une quelconque et supposée magie des lieux. Je préfère garder toute la distance nécessaire pour bien observer les différents aspects, industriel et managérial. Rationaliser, plutôt que ressentir. Une ligne de conduite, si j’ose dire, pas évidente à tenir tant l’ambiance est au rouge dans toute la ville. Je suis déjà forcé d’admettre qu’il se passe quelque chose alors que je n’ai pas encore franchi les grilles de l’usine. J’essaie de trouver des points de comparaison, pour tenter de relativiser : des villes qui vivent au rythme d’une entreprise, il y en a aussi en France… Sauf que j’ai beau chercher, je n’en vois aucune qui soit aussi marquée par la fierté voire l’amour porté à son industrie. Le temps de réfléchir et de passer devant le fameux clocher qui sonne à chaque victoire d’une Ferrari en grand-prix, et nous voilà arrivés.

En arrivant à Maranello, je m’attends donc à vivre une expérience passionnante mais pas passionnée. Du moins j’essaie de m’en persuader : pas question de me laisser prendre par une quelconque et supposée magie des lieux. Je préfère garder toute la distance nécessaire pour bien observer les différents aspects, industriel et managérial. Rationaliser, plutôt que ressentir. Une ligne de conduite, si j’ose dire, pas évidente à tenir tant l’ambiance est au rouge dans toute la ville. Je suis déjà forcé d’admettre qu’il se passe quelque chose alors que je n’ai pas encore franchi les grilles de l’usine. J’essaie de trouver des points de comparaison, pour tenter de relativiser : des villes qui vivent au rythme d’une entreprise, il y en a aussi en France… Sauf que j’ai beau chercher, je n’en vois aucune qui soit aussi marquée par la fierté voire l’amour porté à son industrie. Le temps de réfléchir et de passer devant le fameux clocher qui sonne à chaque victoire d’une Ferrari en grand-prix, et nous voilà arrivés.

L’accueil à l’entrée de l’usine est sobre, mais soigné. Je ne le sais pas encore, mais nous aurons droit à une visite d’ordinaire réservée à quelques privilégiés. Des hôtesses nous proposent un café et nous distribuent des petits récepteurs radio, munis d’une paire d’écouteurs marquée du cheval cabré, que nous pourrons d’ailleurs garder en guise de souvenir. L’excellence déclinée à tous les niveaux. Nous nous répartissons en trois groupes et montons dans les mini-bus rouges qui nous attendent. Tout est orchestré et millimétré. La navette emprunte l’artère principale rectiligne qui dessert des bâtiments ultra-modernes pour nous emmener jusqu’à l’atelier de fabrication des composants mécaniques. C’est ici que sont coulées les différentes pièces du moteur. Je suis rassuré : c’est une usine. On y travaille, il y a du bruit, de la manutention, des ouvriers spécialisés qui probablement guettent leur heure de pause. Surpris aussi : une fonderie qui ressemble plus à un laboratoire, baigné de lumière et de verdure. Des jardins d’intérieur luxuriants enveloppent les machines.  La clarté, la verdure, la propreté des lieux, et le confort de travail qui en résulte, sont bien éloignés de l’image industrielle d’une usine automobile. Je mesure les efforts managériaux du Président (qui ne l’est plus aujourd’hui) Di Montezemolo, et qui me font d’ailleurs penser à la sociologie du travail du fameux Elton Mayo et ses expériences à la Western Electric. De grands panneaux indiquent les performances de chaque équipe ou unité de production, à l’aide de quelques graphiques simples et clairs : absentéisme, malfaçons, productivité horaire.

La clarté, la verdure, la propreté des lieux, et le confort de travail qui en résulte, sont bien éloignés de l’image industrielle d’une usine automobile. Je mesure les efforts managériaux du Président (qui ne l’est plus aujourd’hui) Di Montezemolo, et qui me font d’ailleurs penser à la sociologie du travail du fameux Elton Mayo et ses expériences à la Western Electric. De grands panneaux indiquent les performances de chaque équipe ou unité de production, à l’aide de quelques graphiques simples et clairs : absentéisme, malfaçons, productivité horaire.

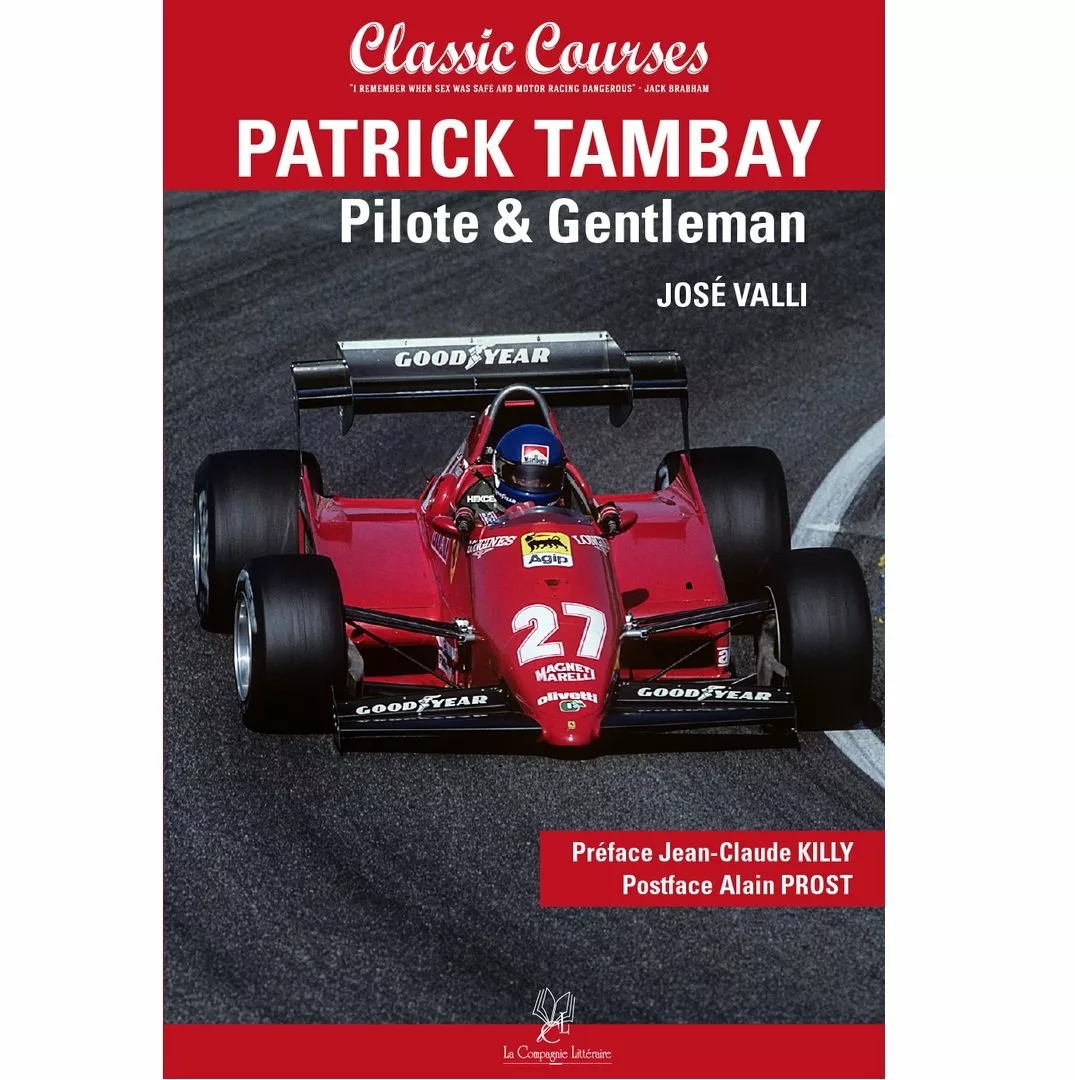

Et la passion, le mythe dans tout ça ? Je commence à les lire sur ces mêmes panneaux : chaque unité de production porte un nom, celui d’un pilote de la Scuderia. Team René Arnoux, Team Gilles Villeneuve, Team Jody Scheckter… De quoi imprégner les travailleurs d’une certaine histoire. J’en prends un peu plus conscience lorsque, en quittant ce département, nous passons devant trois Ferrari historiques et quelques moteurs exposés au regard des salariés au sein même de leur outil de travail, pour le simple plaisir des yeux. Et sûrement pour les motiver aussi, en leur montrant le produit fini et en leur rappelant qu’ils font partie d’une histoire, qu’ils perpétuent une tradition.

Il se pourrait que je commence à comprendre. La navette nous conduit au bâtiment suivant, dans lequel sont assemblés les moteurs. Nous passons rapidement devant l’atelier d’assemblage des V6 produits pour Maserati, qui apparaissent, au regard de ce que nous pouvons déjà entrevoir au fond, comme de vulgaires moteurs low-cost ou bas-de-gamme fabriqués à partir de chutes. Puis, sur des petits îlots de production qui ressemblent à autant d’ateliers de préparation de voitures de course sont assemblés, à la main, des moteurs pour les voitures de série. Les mécaniciens s’affairent sur leurs V8 et V12 avec concentration, le geste précis et assuré. Le V8 est bestial, et le V12 carrément monstrueux. Les préparateurs, en tenue rouge et gantés de blanc, assemblent des tubulures d’échappement, connectent des câbles, posent des finitions en fibre de carbone, et tels des chamans, insufflent l’esprit de la course à ces blocs-moteurs qui viendront habiter les carcasses en attente du souffle vital.

Car nous n’avons encore rien vu. Encore un petit tour de navette, et nous voilà au pied d’un bâtiment dessiné par Jean Nouvel. C’est à l’intérieur que sont assemblées les voitures. Même impression de clarté et d’espace. Toujours ces indicateurs de performance pour les équipes Clay Regazzoni, Niki Lauda… Toute l’histoire de la course automobile est contenue dans l’ADN d’une Ferrari. Station n°1 de la ligne d’assemblage : la carcasse arrive, complètement vide. Comme une créature féminine qui reposerait inerte, en attente de recevoir la vie. Elle semble dire « assemblez-moi ». Son destin est dans le chariot qui l’accompagnera jusqu’à la station finale : toutes les pièces nécessaires à l’assemblage des différents composants sont soigneusement rangés dans des tiroirs. Les mécaniciens n’ont qu’à prendre connaissance de son livre de vie, ou dossier technique, pour savoir quelles options et personnalisations ont été demandées par le client, et disposent de 20 minutes pour réaliser leurs opérations, à l’aide de robots et d’un outillage ultra-moderne, avant que le tapis roulant ne se remette en marche pour amener la créature à la station suivante. « Avec ça, tu enlèves du travail aux ouvriers » aurait sûrement dit feu mon grand-père en voyant ces bras robotisés qui soulagent les hommes, pourtant omniprésents tout au long de ce processus de création. Sauf qu’ici la modernité est alliée à la tradition pour atteindre la perfection.

Car nous n’avons encore rien vu. Encore un petit tour de navette, et nous voilà au pied d’un bâtiment dessiné par Jean Nouvel. C’est à l’intérieur que sont assemblées les voitures. Même impression de clarté et d’espace. Toujours ces indicateurs de performance pour les équipes Clay Regazzoni, Niki Lauda… Toute l’histoire de la course automobile est contenue dans l’ADN d’une Ferrari. Station n°1 de la ligne d’assemblage : la carcasse arrive, complètement vide. Comme une créature féminine qui reposerait inerte, en attente de recevoir la vie. Elle semble dire « assemblez-moi ». Son destin est dans le chariot qui l’accompagnera jusqu’à la station finale : toutes les pièces nécessaires à l’assemblage des différents composants sont soigneusement rangés dans des tiroirs. Les mécaniciens n’ont qu’à prendre connaissance de son livre de vie, ou dossier technique, pour savoir quelles options et personnalisations ont été demandées par le client, et disposent de 20 minutes pour réaliser leurs opérations, à l’aide de robots et d’un outillage ultra-moderne, avant que le tapis roulant ne se remette en marche pour amener la créature à la station suivante. « Avec ça, tu enlèves du travail aux ouvriers » aurait sûrement dit feu mon grand-père en voyant ces bras robotisés qui soulagent les hommes, pourtant omniprésents tout au long de ce processus de création. Sauf qu’ici la modernité est alliée à la tradition pour atteindre la perfection.

Station 24, je crois : le « mariage », comme ils l’appellent. Le châssis descend du ciel par une pince géante, pendant que l’ensemble train arrière/bloc-moteur monte à sa rencontre pour s’unir dans une opération que je n’aurai jamais imaginé émouvante. Une Ferrari est en train de prendre vie. Station 50 : Amen. La créature devenue Ferrari sort de la ligne d’assemblage, feux allumés, regard soulagé.

La visite s’achève dans cette perfection religieuse, lorsque notre hôtesse nous annonce une surprise. Curieux, et évidemment converti, je monte dans la navette qui nous emmène hors de l’usine pour rejoindre la piste de Fiorano toute proche. Le mini-bus nous dépose devant un hangar qui ne révèle rien du trésor qu’il renferme. Nous traversons ce qui semble être un atelier de course, vide. L’hôtesse nous explique la fonction de cet endroit : le département « Corse Cliente » accueille et entretient d’anciennes F1 achetées par des clients fortunés. Une grande porte coulisse, et nous entrons dans une véritable crypte dévolue à la F1 : une collection vertigineuse de plusieurs dizaines de Ferrari, parmi lesquelles des championnes du monde, celles de Schumacher, le Maître, dont l’esprit habite les lieux. D’autres moins victorieuses mais tout aussi mythiques : des Ferrari à moteurs V12 conduites par Jean Alesi et Gerhard Berger dans les années 90. Un alignement de voitures sacrées qui donne envie de se repentir. Le frisson se poursuit dans la salle attenante qui abrite des FXXK prêtes à partir sur demande de leur propriétaire. L’apothéose.

La visite s’achève dans cette perfection religieuse, lorsque notre hôtesse nous annonce une surprise. Curieux, et évidemment converti, je monte dans la navette qui nous emmène hors de l’usine pour rejoindre la piste de Fiorano toute proche. Le mini-bus nous dépose devant un hangar qui ne révèle rien du trésor qu’il renferme. Nous traversons ce qui semble être un atelier de course, vide. L’hôtesse nous explique la fonction de cet endroit : le département « Corse Cliente » accueille et entretient d’anciennes F1 achetées par des clients fortunés. Une grande porte coulisse, et nous entrons dans une véritable crypte dévolue à la F1 : une collection vertigineuse de plusieurs dizaines de Ferrari, parmi lesquelles des championnes du monde, celles de Schumacher, le Maître, dont l’esprit habite les lieux. D’autres moins victorieuses mais tout aussi mythiques : des Ferrari à moteurs V12 conduites par Jean Alesi et Gerhard Berger dans les années 90. Un alignement de voitures sacrées qui donne envie de se repentir. Le frisson se poursuit dans la salle attenante qui abrite des FXXK prêtes à partir sur demande de leur propriétaire. L’apothéose.

Je suis venu à Maranello comme un athée serait allé à Saint-Pierre de Rome. Il y a quelques années, j’ai redécouvert la spiritualité chrétienne affranchie de sa morale. À Maranello j’ai redécouvert la puissance du mythe Ferrari. On revient toujours à ses racines et on n’échappe pas à sa culture.

Illustrations :

Photos 1 à 4 @ DR

Photos 5 et 6 @ JP Orjebin