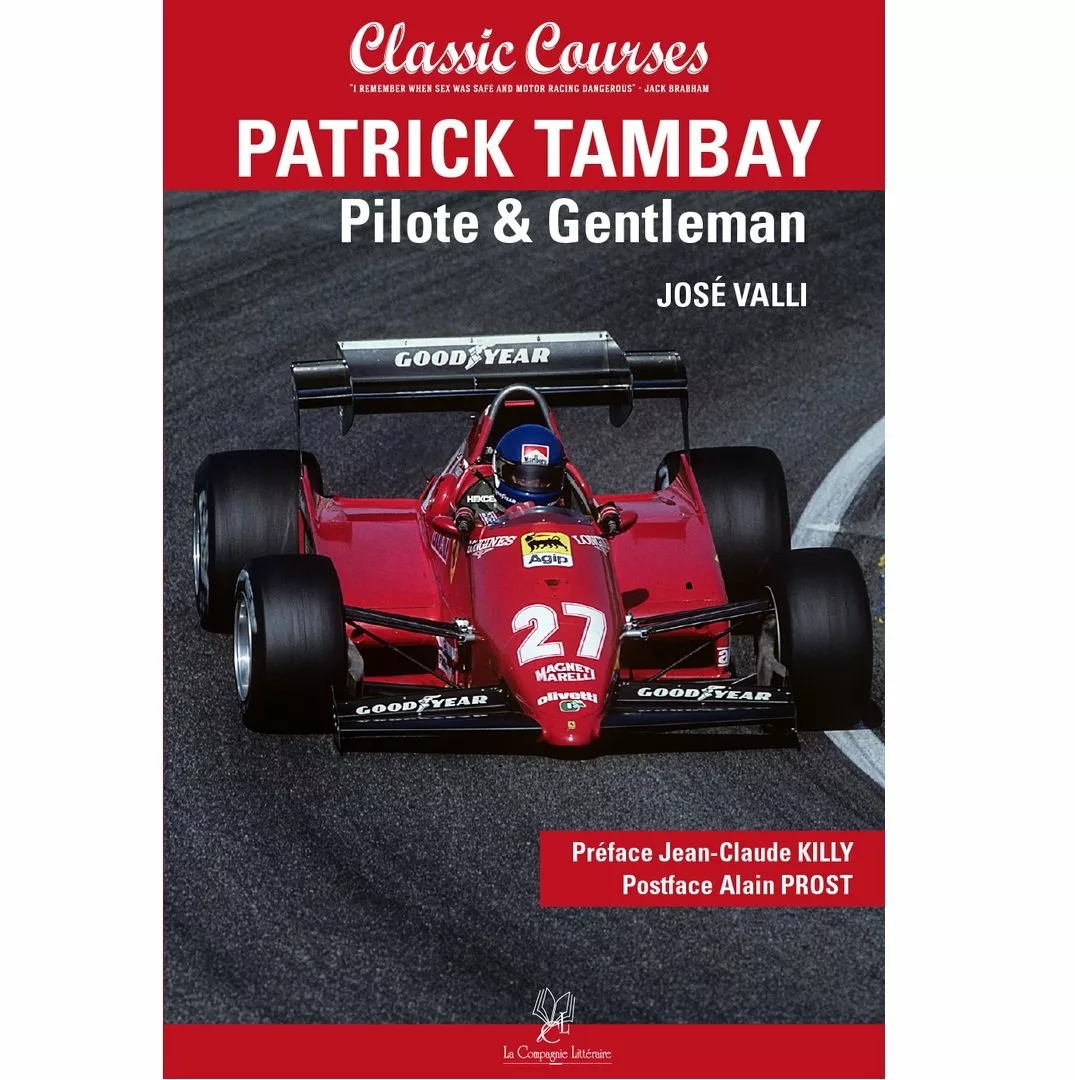

C’est l’histoire d’une première fois. Comme toutes les premières fois, elle garde une saveur particulière, même 20 ans après. Les moyens étaient limités (la qualité des photos en témoigne !), mais la passion était bien là et l’émotion fut intense. Un régal pour tous les sens.

1991 : j’ai 25 ans, dont au moins 20 de passion automobile, depuis les « vroum-vroum » sur le tapis de ma chambre d’enfant. Mais en matière de vraie course, je suis encore vierge. Car ce ne sont pas les dizaines de grands prix F1 regardés à la télé depuis 1980 qui peuvent suffire à me qualifier de « fanatique » (comme disait Jabby). Mon amour reste platonique et ne me distingue pas de la masse des contribuables moyens digérant leur rôti dominical devant les exploits des Senna, Prost ou Mansell.

Une telle situation ne peut plus durer ! et l’occasion d’enfin « voir le loup » m’est donnée quand j’apprends que fin mai aura lieu à Montlhéry le Grand Prix historique de Paris avec, entre autres, un alléchant plateau de « Super Sports Cars ». Surtout – et c’est sans doute elle qui emporte la décision – parmi ces sport-protos des années 60-70 qui ont peuplé mes rêves d’enfant, il y aura celle que j’ai dans la peau depuis 20 ans :la Ferrari512 MSunoco. Sur le plan pratique, pas de problème majeur pour les manœuvres d’approche : je vis certes loin de Montlhéry, mais j’ai de la famille à Paris, qui pourra m’héberger et me prêter une voiture.

Me voici donc un peu fébrile au matin de ce dimanche 26 mai, au volant de ma R19 d’emprunt, en route pour mon rendez-vous galant. Ma carte routière m’ayant permis de localiser Montlhéry au milieu de la fourmilière francilienne, j’arrive sans encombre au pied du plateau de Saint-Eutrope. Pris dans la file de véhicules qui monte vers les portes du circuit, mon excitation grimpe elle aussi et je vérifie la citation généralement attribuée à Georges Clemenceau : « le meilleur moment de l’amour, c’est quand on monte l’escalier ». Mais la suite n’en est pas moins délectable, ainsi que je vais m’en rendre compte tout au long de la journée.

Me voici donc un peu fébrile au matin de ce dimanche 26 mai, au volant de ma R19 d’emprunt, en route pour mon rendez-vous galant. Ma carte routière m’ayant permis de localiser Montlhéry au milieu de la fourmilière francilienne, j’arrive sans encombre au pied du plateau de Saint-Eutrope. Pris dans la file de véhicules qui monte vers les portes du circuit, mon excitation grimpe elle aussi et je vérifie la citation généralement attribuée à Georges Clemenceau : « le meilleur moment de l’amour, c’est quand on monte l’escalier ». Mais la suite n’en est pas moins délectable, ainsi que je vais m’en rendre compte tout au long de la journée.

Une fois mon billet acheté – une première expérience tarifée, ça manque de romantisme, mais bon … – et ma Renault garée, j’emprunte le souterrain d’un pas pressé et me trouve enfin au cœur de l’action. Wouah ! il y a du monde au balcon (des stands) et, petits moulins ou gros cubes, les anciennes reines de la piste ont déjà replongé en pleine débauche : plus toutes jeunes sans doute, mais encore diablement séduisantes, elles font valoir leur expérience de limeuses de bitume ; et elles ont encore assez d’appétit et de tempérament pour monter sur les trottoirs !

Entraîné dans un tourbillon de sensations, je vais alors très vite perdre la notion du temps en m’abandonnant au plaisir des sens (d’essence ?), qui sont tous mis à contribution. La vue et l’ouïe, bien sûr : extraordinaire impression que de se faire tourner la tête depuis « l’infield », en suivant les voitures qui déboulent de l’anneau sur la chicane et réaccélèrent devant les stands. Mais aussi l’odorat : pour la première fois, je respire le parfum enivrant de la course, mélange d’essence, d’huile, de gomme brûlée. De quoi devenir addict immédiatement ! Quant au goût, il ne sera concerné qu’au moment où l’estomac réclamera un peu de carburant pour permettre aux jambes de continuer d’arpenter le circuit en tous sens. Ce sera alors l’arrêt « splash and go » dans un snack-buvette ; mais là, sans risque d’addiction ! Enfin, il y a le toucher : oh, pas celui des voitures, timidité et respect m’interdisent d’y porter la main, même caressante (peut-être le regrettent-elles ?). Mais il y a le béton inconfortable des antiques tribunes, les froides rambardes métalliques au-dessus des stands, le coin d’herbe plus accueillant où l’on s’accorde cinq minutes de repos.

Entraîné dans un tourbillon de sensations, je vais alors très vite perdre la notion du temps en m’abandonnant au plaisir des sens (d’essence ?), qui sont tous mis à contribution. La vue et l’ouïe, bien sûr : extraordinaire impression que de se faire tourner la tête depuis « l’infield », en suivant les voitures qui déboulent de l’anneau sur la chicane et réaccélèrent devant les stands. Mais aussi l’odorat : pour la première fois, je respire le parfum enivrant de la course, mélange d’essence, d’huile, de gomme brûlée. De quoi devenir addict immédiatement ! Quant au goût, il ne sera concerné qu’au moment où l’estomac réclamera un peu de carburant pour permettre aux jambes de continuer d’arpenter le circuit en tous sens. Ce sera alors l’arrêt « splash and go » dans un snack-buvette ; mais là, sans risque d’addiction ! Enfin, il y a le toucher : oh, pas celui des voitures, timidité et respect m’interdisent d’y porter la main, même caressante (peut-être le regrettent-elles ?). Mais il y a le béton inconfortable des antiques tribunes, les froides rambardes métalliques au-dessus des stands, le coin d’herbe plus accueillant où l’on s’accorde cinq minutes de repos.

Et il y a la sensation excitante d’être en prise directe avec l’histoire et ses acteurs. Certes, il y a bien quelques play-boys alertes ou gentlemen-drivers bedonnants, présents par la seule grâce de leur compte bancaire bien garni ; et qui ne sont pas forcément des manches, d’ailleurs. Ainsi par exemple un certain Lindsay Owen-Jones, PDG de l’Oréal. J’entends alors pour la première fois ce nom, qui reviendra plus tard dans la rubrique « affaires politico-financières » de la presse. En attendant, il n’amuse pas le terrain avec sa Lola T70 rouge.

Mais le top, c’est bien sûr de voir des pilotes « d’époque », comme David Piper qui, tel un Ziegfeld moderne, est venu avec un bataillon de « girls » particulièrement affriolantes (une 250 LM, une 917 verte, une rarissime Ford P68 F3L, une Matra 650) ; ou les Matraciens Henri Pescarolo, Jean-Pierre Jaussaud et Jean Guichet qui nous offrent quelques tours de démonstration au volant d’un « trio 1950 » (630 + 650 + 670). Ah ! ces deux V12 patiemment restaurés qui couvrent le son du Cosworth (sacrilège ?) de la 650 Piper : c’est le septième ciel ! plus trivialement, c’est le pied ! ou, comme disent les Anglais : le climax ; ce qui nous ramène directement au sujet, même si, question son, Coventry et Vélizy ne jouent pas dans la même cour.

Alors, heureux ? oh oui, sans réserve ! gavé d’endorphines, je rejoins d’un pas fatigué mais détendu le parking et ma modeste monture. Et déjà, l’envie de recommencer me trotte dans la tête. Alors que j’atteins l’autoroute et m’insère dans le flot des Parisiens de retour de week-end, l’idée se mue en certitude : oui, il y aura d’autres rendez-vous de ce genre ; le tout sera de ne pas tomber dans la luxure !

Olivier FAVRE

Photos @ Olivier Favre

(*) : Article précédemment publié sur Mémoire des Stands.