On peut rencontrer Claude Dubois sur un circuit ou dans un salon automobile. Attentif, courtois, on ne tarde cependant pas à percevoir que l’homme affable cache un vrai caractère de compétiteur. Et si vous souhaitez l’interviewer, il vous entraîne dans la danse à votre insu. Réfugié saisonnier en France dans la Drôme provençale, il vous donne rendez-vous au fin fond d’une magnifique campagne montagneuse aux routes aussi escarpées que les reliefs. Etape du Tour Auto à sa glorieuse époque. Une tasse de thé vous remet vite en selle pour une conversation à bâtons rompus, rythmée par cette agréable manière d’être, si spécifique à nos amis Belges.

Les photos sont extraites du livre « Une vie sur quatre roues », autobiographie publiée par les Editions du Palmier en 2004.

Classic COURSES

Voir également : Claude Dubois : Gentleman-Pilote (2/2)

Vous avez une première vie consacrée au sport automobile, quel était votre statut, étiez-vous ce qu’on appelle un » Gentleman driver » ou étiez-vous un pilote professionnel ?

J’étais exactement à la frontière entre les deux, en ce sens que j’étais un gentleman driver mais que je n’en n’avais pas les moyens financiers. Il fallait donc que j’aille suffisamment vite pour que l’on me prête les voitures et que ça ne me coûte rien. Je n’ai pas vécu de ma passion mais ça ne m’a rien coûté. J’ai eu la chance de piloter les plus belles voitures du monde gratuitement. J’ai roulé pour des écuries, pour des usines, pour des mécènes mais je n’ai pratiquement jamais dépensé un franc pour rouler.

Le type de carrière que vous avez fait serait-il envisageable aujourd’hui ?

Il serait absolument impossible de faire la carrière que j’ai faite. Quand on voit les super pilotes d’aujourd’hui qui n’arrivent pas à percer parce qu’ils n’ont pas d’argent, il est inimaginable que j’ai pu faire la même chose dans ces conditions. J’ai assisté vraiment à la fracture entre le sport automobile où il n’y avait pas d’argent et celui où il n’y avait QUE l’argent. Je situe cette mutation entre 1966 et 1967 au moment où la FIA a permis la publicité sur les voitures. A mon époque c’était totalement interdit. On ne pouvait pas avoir un sponsor. On avait juste l’autorisation d’avoir un petit logo des fournisseurs de l’industrie automobile. Donc on avait Ferodo, Shell , Marchal, Good Year… Financièrement c’était très simple si on avait un contrat Ferodo on recevait les plaquettes de frein gratuitement et pareil avec Shell pour l’essence, Marchal pour les phares ou Good Year pour les pneus. Les fournisseurs étaient sur les circuits avec les ingénieurs – pour Good Year par exemple – qui vous aidaient à faire les bons choix et vous équipaient gratuitement. Et si on gagnait une course on recevait une petite prime. Mais l’équivalent de 200 ou 300 euros, pas plus. Lorsque le sponsoring a été autorisé et que les cigarettiers sont arrivés en déversant des milliards, tous les fournisseurs ont fait payer leur produits. C’est ça qui a tout fichu en l’air. L’avènement des sponsors. En 1972 j’ai arrêté de m’occuper de sport automobile. Parce que cette chasse au sponsor ce n’était pas mon truc, j’étais dégouté de la manière dont ça se passait. Aller pleurer auprès des grandes sociétés pour demander de l’argent, des dossiers, des documents etc…. A cette époque j’avais déjà arrêté de piloter mais je faisais courir des autos via mon garage. Avec un certain succès d’ailleurs. On a fait et terminé le Mans deux fois. On a gagné les 1000 kms de Francorchamps devant l’usine Porsche, on a fait deux, trois bons résultats. Puis sont arrivés les sponsors et ça n’a plus été qu’une question d’argent.

Il serait absolument impossible de faire la carrière que j’ai faite. Quand on voit les super pilotes d’aujourd’hui qui n’arrivent pas à percer parce qu’ils n’ont pas d’argent, il est inimaginable que j’ai pu faire la même chose dans ces conditions. J’ai assisté vraiment à la fracture entre le sport automobile où il n’y avait pas d’argent et celui où il n’y avait QUE l’argent. Je situe cette mutation entre 1966 et 1967 au moment où la FIA a permis la publicité sur les voitures. A mon époque c’était totalement interdit. On ne pouvait pas avoir un sponsor. On avait juste l’autorisation d’avoir un petit logo des fournisseurs de l’industrie automobile. Donc on avait Ferodo, Shell , Marchal, Good Year… Financièrement c’était très simple si on avait un contrat Ferodo on recevait les plaquettes de frein gratuitement et pareil avec Shell pour l’essence, Marchal pour les phares ou Good Year pour les pneus. Les fournisseurs étaient sur les circuits avec les ingénieurs – pour Good Year par exemple – qui vous aidaient à faire les bons choix et vous équipaient gratuitement. Et si on gagnait une course on recevait une petite prime. Mais l’équivalent de 200 ou 300 euros, pas plus. Lorsque le sponsoring a été autorisé et que les cigarettiers sont arrivés en déversant des milliards, tous les fournisseurs ont fait payer leur produits. C’est ça qui a tout fichu en l’air. L’avènement des sponsors. En 1972 j’ai arrêté de m’occuper de sport automobile. Parce que cette chasse au sponsor ce n’était pas mon truc, j’étais dégouté de la manière dont ça se passait. Aller pleurer auprès des grandes sociétés pour demander de l’argent, des dossiers, des documents etc…. A cette époque j’avais déjà arrêté de piloter mais je faisais courir des autos via mon garage. Avec un certain succès d’ailleurs. On a fait et terminé le Mans deux fois. On a gagné les 1000 kms de Francorchamps devant l’usine Porsche, on a fait deux, trois bons résultats. Puis sont arrivés les sponsors et ça n’a plus été qu’une question d’argent.

Vous avez débuté sur Triumph ?

Oui, c’est avec cette voiture que j’ai fait mes débuts en 1956. J’ai eu la chance de pouvoir m’acheter une Triumph TR 2. J’ai fait quelques rallyes, des courses de côte et du circuit. À l’époque il y avait beaucoup de Triumph qui courraient en course de côté et j’étais toujours le premier. Et c’est ainsi que j’ai fini par être repéré par l’usine. Les écoles de pilotage n’existaient pas. Je grappillais donc les renseignements un peu partout. Un ami m’a appris le talon / pointe, un autre m’a appris le double débrayage, un troisième m’a appris les trajectoires. En fait, j’écoutais ce qu’on me racontait. La première fois que j’ai couru à Spa Francorchamps en TR2, l’usine qui assemblait les Triumph en Belgique, Impéria, avait demandé à ce qu’il y ait une catégorie réservée aux Triumph. Il y avait une douzaine de Triumph engagée. J’étais totalement inconnu, c’était ma première course, je le rappelle, et j’ai gagné. Mais je dois dire que je préparais très bien mon auto, j’avais le carénage en polyester qui faisait à la fois office de tonneau cover et de rigidificateur pour la caisse, le « high speed equipment ». L’usine l’avait utilisé à Jabbeke pour battre leur record de vitesse à 203 km/h, ce qui était beaucoup pour ce type de voiture, qui plus est avec un moteur de série. Par contre il fallait la tenir ! Je peux vous dire une chose à propos des Triumph, quand vous avez piloté une TR2 comme celle-là, au maximum, vous n’avez plus peur de rien ! J’ai trouvé toutes les autres voitures faciles à conduire après celle-ci. Même celles qui dépassaient les 300 km/h. Mais ça c’était vicieux, ça sautait, ça sous-virait, ça survirait ; il fallait se la faire ! Alors moi je me disais que toutes les voitures de course étaient comme ça. Puis quelques mois après j’ai piloté la Porsche 550 au Grand Prix de Suède puisque j’avais été appelé par l’Equipe Nationale Belge, et j’ai trouvé ça beaucoup plus facile.

Francorchamps 1956 La TR2 gréée en « speed equipment »

(Photo @ Robert Ommeganck)La Belgique a produit de nombreux excellents pilotes.

Je peux vous dire une chose, c’est que dans les rallyes qui avaient lieu en France, lorsque les pilotes de rallye belges venaient, ils mettaient souvent tout le monde d’accord. Je me souviens avoir participé au rallye de la Baule avec les rallymen français les plus en vue, et bien sous la pluie, avec une mini Cooper S, j’ai gagné haut la main le classement général. On a eu beaucoup de bons pilotes belges. Olivier Gendebien, Paul Frère et bien sûr Jacky Ickx qui était le plus connu. Et ensuite aussi naturellement.

J’ai quand même eu une fois le plaisir de battre Jacky Ickx. À la régulière, en tourisme, a Francorchamps lors de la Coupe de Spa en 1964. J’avais une Jaguar mk2 3,8 litres préparée à l’usine. Une chouette voiture qui marchait bien, surtout dans les grandes courbes où elle était très stable. Jacky Ickx avait une Cortina Lotus. Elle tirait plus fort que ma Jaguar mais tenait beaucoup moins bien la route. Depuis l’arrivée des Cortina, les Jaguar ne gagnaient plus rien en Grande Bretagne. Lucien Bianchi était là aussi avec une Alfa 2600 qu’il allait laisser pour la course à Georges Harris. Aux essais j’avais le meilleur temps devant Ickx et Bianchi. J’avais fait en sorte de ne pas dévoiler à Jacky l’endroit où je lui prenais une seconde. C’était à Masta, une redoutable baïonnette qui enchainait un gauche droite qu’il y avait moyen de prendre à fond. Ce que la Cortina ne pouvait faire. Je l’ai eu grâce au comportement routier de la Jaguar.

Spa Francorchamps 1964 – Victoire à la Coupe de Spa sur la Jaguar Mk2.

(Photo @ Eric della Faille)Une autre course vous tient-elle particulièrement à cœur ?

Oui, j’ai fait la course de côté du Mont Ventoux en 1964 avec une Jaguar E tout à fait de série, roues à rayons chromés, la voiture pour se promener sur la Riviera. Et j’ai fait cette course de côte pour m’entraîner en vue du Tour de France que je devais faire en Ferrari. J’ai donc demandé au Marquis de Montaigu qui était mon mécène, de bien vouloir me prêter une voiture pour reconnaître. Et là aussi aidé par la pluie, j’ai gagné, en Sport de plus de 2 litres, devant les champions suisses de la montagne, sur Ferrari GTO. Alors que sur le sec, lors des reconnaissances ils m’avaient mis 10″. On partait de Bédouin encore. C’est aussi ce qui m’a permis de gagner parce qu’entre Bédouin et le pied de la côte, il y avait des grandes courbes et c’était ma spécialité. J’avais bien reconnu la plaine, parce que ce n’est pas dans une épingle à cheveux que vous faites la différence ; entre un pilote normal et un champion du monde il y aura peut être un dixième de seconde d’écart, alors que dans une grande courbe, c’est autre chose. Une de mes plus belles courses.

Quelles voitures vont ont le plus marqué ?

J’ai deux voitures qui m’ont marqué alors que j’ai conduit presque toutes les plus belles voitures de l’époque ; la Jaguar type D

et la Ferrari GTO. Deux voitures extraordinaires. Il ne faut pas oublier la Porsche 904, très belle et qui allait très bien. Mieux qu’une GTO sur le mouillé. En 1962 nous avons fait le Tour de France Auto sur la GTO de Lucien Bianchi. On était allé la chercher à l’usine à Maranello. Enzo Ferrari nous a reçu quelques brefs instants dans son bureau. J’étais très impressionné. Il a parlé en italien avec Lucien, je n’ai pas vraiment participé à la discussion. Un moment extraordinaire. Il nous a souhaité bonne chance etc… On a ramené la voiture par la route jusqu’à Rouen où se situait le départ du Tour Auto. Malheureusement un accident de la circulation dans la dernière étape, alors que nous étions largement en tête, nous a fait tomber à la septième place.

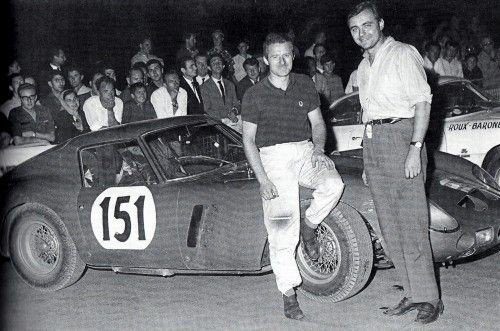

Tour de France 1962 avec Lucien Bianchi sur Ferrari 250 GTO

(Photo @ Archives Maurice Louche).Au Tour de France 1964, le Marquis de Montaigu avait engagé trois GTO… Une pour Lucien (modèle 1962, n°4153), une pour son épouse, Annie Soisbault (modèle 1964, n° 5575) et une pour moi (modèle 1962, n° 3607). Je me suis bagarré comme un chien avec mon ami Lucien. Sur circuit sous la pluie il nous est arrivé à tous les deux d’être derrière toutes les Porsche 904. Mais la GTO sur le sec, il n’y avait pas mieux. C’était une voiture universelle, on pouvait faire du rallye de la course de côté, du circuit. Très solide – hormis les cardans d’arbre de transmission qui étaient son talon d’Achille – Et très facile à conduire partout. Contrairement à la Jaguar D par exemple qui allait très bien au Mans mais pas ailleurs. Elle était faite pour le Mans. Point. Quant à la lawdrag (type E) elle est arrivée un peu tard et il n’y en avait pas beaucoup. J’ai l’impression qu’il fallait être un peu introduit à l’usine pour en obtenir.

Comment s’organisaient les équipages pour le Tour de France Auto ? Pilote et copilote ?

Ça dépendait. Voyez-vous au Mans les équipages n’étaient composés que de deux pilotes qui faisaient des relais toutes les heures et demie. Aujourd’hui il y en a jusqu’à quatre.

Pour le Tour Auto en 1962 Lucien faisait toutes les épreuves sur circuit et moi je faisais la route, y compris les épreuves spéciales et courses de côte.

En 1964 j’ai fait équipe avec mon mécène, le Marquis de Montaigu sur la GTO, Il était propriétaire de la voiture et mon coéquipier. A l’arrivée des étapes il aimait bien être au volant de la voiture pour la presse. Lors d’une étape, alors que j’avais roulé toute la journée, à quinze kilomètres de l’arrivée à Grenoble, le marquis me dit « mon petit vieux passe moi le volant pour l’arrivée». Je lui passe donc le volant. Au bout de cinq kilomètres, il conduit tellement mal que je suis obligé de lui demander de s’arrêter. « Philippe, tu conduis comme un cochon, on ne va pas arriver à Grenoble ! » Furieux, il s’arrête sans dire un mot. Il y avait un torrent au bord de la route. Il a les clés de la voiture à la main. « Tu n’es pas très gentil avec moi, Claude, c’est tout de même ma voiture ! Je pense que nous allons abandonner, d’ailleurs je vais jeter les clés dans le torrent !» Et il balançait les clés au bout de ses doigts…J’ai été obligé de me mettre à ses pieds comme on dit : « mais non Philippe, ne fais pas ça, excuse moi, je suis un peu fatigué, laisse moi conduire, ça va bien on va arriver à Grenoble.» Il m’a repassé le volant.

On aurait du finir 3e ; Bianchi, Guichet et nous. Mais le Marquis avait oublié de commander des pneus pluie et on a fini 7e. C’est lui qui s’occupait des pneus. On arrive au circuit de Cognac et il pleuvait des hallebardes et moi j’avais des pneus mixtes. Je me rappellerai toujours le départ ; j’embraye tout doucement en seconde, tout le monde part et moi je patine, je patine, comme sur du verglas. On a fini dernier. Ca nous a fait perdre quatre places au général.

Mais attention, je ne veux surtout pas donner l’impression de dire du mal du Marquis de Montaigu. C’était un type charmant. Grâce auquel j’ai conduit les plus belles voitures du monde. J’ai gagné à Francorchamps sur sa Jaguar. J’ai beaucoup de respect et d’amitié pour lui.

Tour de France 1964 Reims – Claude Dubois, Annie Soisbault, Fernand Tavano

(Photo@ archives Maurice Louche)Vous avez donc couru dans de nombreuses catégories mais surtout en Tourisme et en Grand Tourisme ?

Voitures de sports, Prototype, Expérimentale également. J’ai fait ma meilleure course sur une voiture de tourisme. Mais j’ai fait le Mans huit fois, en grand tourisme, en sport, sur prototype aussi ;

1957 Porsche 550 A RS en catégorie sport (AB).

1958 Lister Jaguar dont nous reparlerons. Elle a cassée, ce qui est dommage car elle marchait vraiment bien celle-là, Sport 3 l (AB).

1959 Triumph TR3 S, GT, (Abandon pour radiateur crevé à la 23e heure)

Le Mans 1959 – Triumph TR3S

( Photo @ Archives Claude Dubois)

Le Mans 1959 – Triumph TR3S

( Photo @ Archives Claude Dubois)

1961 Fiat Abarth 1000, Sport, Moteur casé aux essais.

1962 Simca Abarth 1300 avec Georges Harris, on a gagné la catégorie en moins de 1300 EXP et nous avons fini 14e au général.

Le Mans 1962 sur Simca Abarth 1300

(photo @ archives Claude Dubois)

1963, Fiat Abarth 850 Tc, Prototype (Mise hors course pour fuite d’huile).

1964 Sunbeam Tiger, Prototype (AB).

1965 Triumph Spitfire, GT, avec Jean François Piot, nous avons fini 14e.

1966 Ferrari 275 Gtb, le simple arbre à cames en tête, en fait le double arbre n’a pas beaucoup couru en compétition, c’était le simple arbre qui était engagé. On l’appelait 275 Gtb Compétition. Avec caisse en aluminium. Mon meilleur résultat au Mans, avec Pierre Noblet, nous avons fini 10e.

Puis la dernière fois en 1967, en GT également avec une Shelby GT 350 R, la version course de la Mustang. (AB).

Quelle est la voiture la plus rapide que vous ayez pilotée au Mans ?

La Lister Jaguar de L’Equipe Nationale Belge. Presque 300 km/h en 1958. J’ai fait un petit exploit avec cette voiture, lorsque j’ai pris mon relai après Freddy Rousselle – un excellent pilote – nous étions 20 e, après être partis de la 25e position. En une heure nous étions remontés à la 15e place. Auparavant sous une pluie diluvienne, comme je le raconte dans mon livre, j’attaquais comme une bête et après avoir passé une Ferrari portant le numéro 12, je réalisais d’un coup, alors que j’arrivais à Mulsanne, que je venais de doubler Mike Hawthorn. Je me dis alors « Mon petit Dubois, tu vas trop vite. Si ce gars lève le pied, il sait certainement pourquoi et toi tu vas te planter » Il me redépassa et je pris une bonne leçon de pilotage. J’avais l’impression que la Lister était plus performante que la Ferrari. Mais elle a cassé, comme toutes les 3 litres Jaguar cette année là. Photo Le Mans 1958 – Lister Jaguar (photo @ DR)

La Lister Jaguar de L’Equipe Nationale Belge. Presque 300 km/h en 1958. J’ai fait un petit exploit avec cette voiture, lorsque j’ai pris mon relai après Freddy Rousselle – un excellent pilote – nous étions 20 e, après être partis de la 25e position. En une heure nous étions remontés à la 15e place. Auparavant sous une pluie diluvienne, comme je le raconte dans mon livre, j’attaquais comme une bête et après avoir passé une Ferrari portant le numéro 12, je réalisais d’un coup, alors que j’arrivais à Mulsanne, que je venais de doubler Mike Hawthorn. Je me dis alors « Mon petit Dubois, tu vas trop vite. Si ce gars lève le pied, il sait certainement pourquoi et toi tu vas te planter » Il me redépassa et je pris une bonne leçon de pilotage. J’avais l’impression que la Lister était plus performante que la Ferrari. Mais elle a cassé, comme toutes les 3 litres Jaguar cette année là. Photo Le Mans 1958 – Lister Jaguar (photo @ DR)

Les pilotes vedettes étaient ils accessibles ?

En 1956 Pierre Stasse m’a appelé pour me proposer de faire le Grand Prix de Suède sur une Porsche 550 de l’Equipe Nationale Belge dont il était Directeur. Je devais partager cette voiture avec Gilberte Thirion dont le coéquipier habituel était malade. Tous les meilleurs pilotes de l’époque étaient là : Moss, Hawthorn, Trintignant, Fangio, Hill, Von Trips…

Gilberte allait une seconde au tour plus vite que moi. Je pensais que Gilberte faisait la différence dans la grande courbe avant les stands. Mais impossible pour moi de passer plus vite sans finir dans l’herbe. Lors de la dernière séance d’essai, le hasard fit que le grand Fangio me dépassa. Je pu alors observer comment il prenait cette fameuse courbe. Son point de corde se situait environ cinq mètres plus loin que le mien. Ce qui me permit par la suite de rattraper les temps de Gilberte.

Au dîner de remise des prix je me retrouvais assis face à Fangio. Il était très amical et a beaucoup ri quand je lui ai expliqué la leçon qu’il venait de me donner. C’était un homme simple, humain et accessible, toujours prêt à donner un conseil à un jeunot. Maintenant les vedettes sont inapprochables…

Ayant beaucoup couru en berline de Tourisme, en GT ou en Prototype, n’avez-vous jamais été tenté de passer à la monoplace ?

On me l’a proposé. Vous savez je crois que j’avais un problème. Franchement je pense que j’avais un bon coup de volant. Assez de talent pour faire des résultats. J’en ai fait d’ailleurs. Mais d’une part je n’avais pas la motivation nécessaire et d’autre part j’étais assez inégal. Il y a des jours où je roulais mal. Je m’en rendais compte moi-même d’ailleurs. Il y a des jours où je n’avançais pas. Et donc un manque de motivation, parce qu’en 1958 après avoir roulé sur Jaguar Lister au Mans, j’ai reçu un coup de téléphone de BP – à cette époque j’étais sous contrat Shell parce que j’étais dans l’Equipe Nationale Belge, mais à mes tous débuts j’avais eu un contrat avec BP – c’était au mois d’octobre, le service compétition à Londres m’a donc contacté pour aller essayer une formule 1 à Silverstone quinze jours plus tard. Ils ne m’ont pas dit pour qui c’était. Vous savez ce que j’ai répondu ? Ah, non, c’est l’ouverture de la chasse, moi je vais à la chasse…Pour vous dire que je n’étais pas motivé ! Il me manquait quelque chose ! J’étais un amateur qui roulait pour s’amuser. Et comme je n’étais pas un amateur fortuné, il fallait que j’aille assez vite pour qu’on me donne des voitures. La motivation s’arrêtait là.

A suivre …

Propos recueillis par Olivier ROGAR