De nos jours, le cockpit d’une monoplace ou l’habitacle d’une GT dépourvu de levier de vitesses et muni de palettes au volant est devenu une évidence d’une banalité confondante. Mais en 1989, lorsque Maranello présenta sa nouvelle Formule 1 atmosphérique à boîte automatique, la Ferrari 640, ce fut une autre chanson ! Le scandale n’était pas loin pour certains, la notion de « crime de lèse-majesté » était avancée par d’autres, tout foutait le camp pour beaucoup ! Seule l’Histoire, et les résultats qui découlèrent de cette révolution, calmèrent les ardeurs des beaux parleurs qui auraient bien recouvert John Barnard de goudron et de plumes.

Pierre Ménard

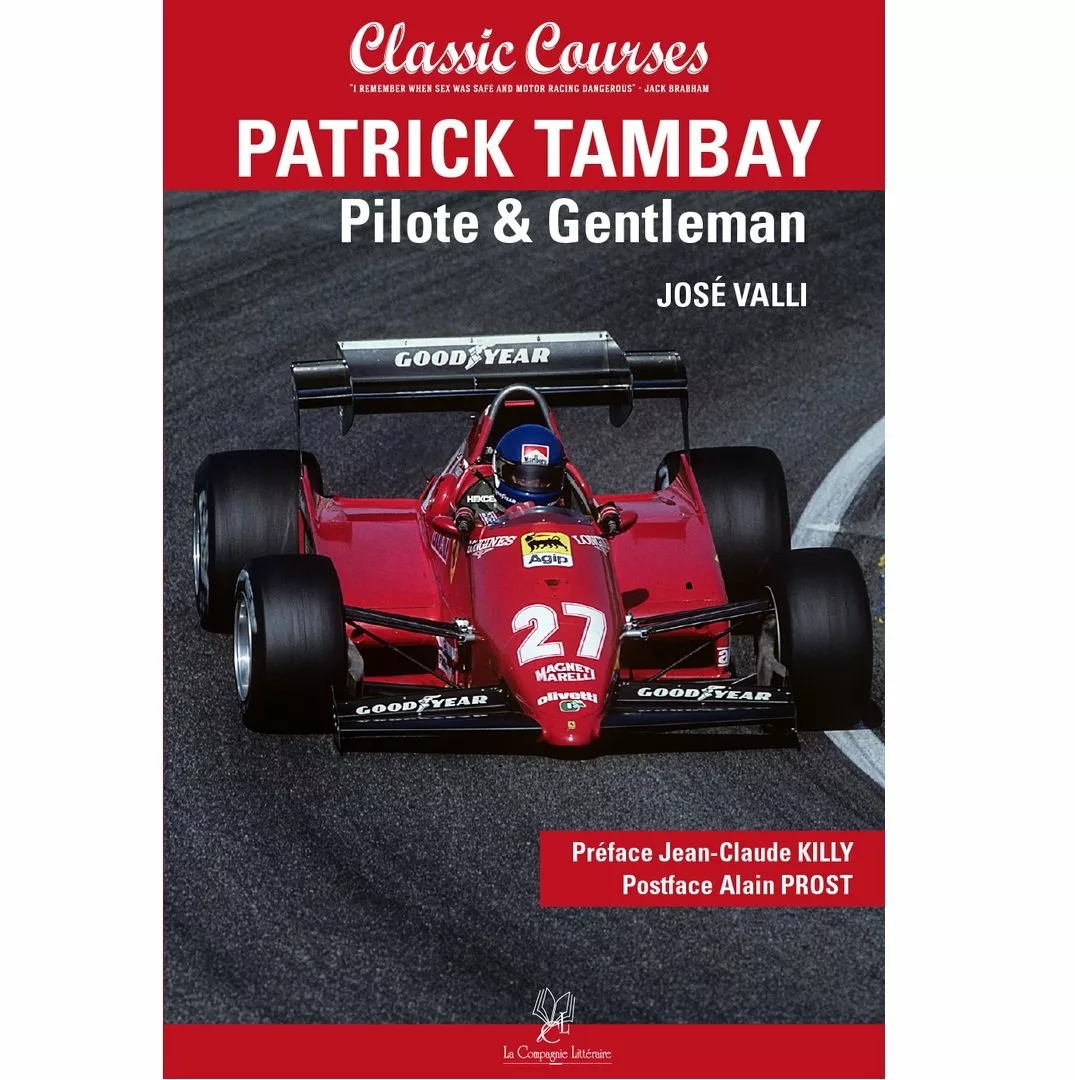

Une grande pureté des lignes caractérisait cette première Formule 1 à boîte automatique © DR

Une « boîtoto » sur une F1 ! Et pourquoi pas l’allume-cigare et la stéréo, tant qu’on y est ! Telles étaient grosso-modo les réactions outrées qu’on pouvait percevoir lorsque la nouvelle parut. Nous étions fin 1988 lors des essais d’intersaison à Jerez où fut dévoilée la nouveauté de Maranello. Trois monoplaces avaient été amenées sur le tracé andalou, une « traditionnelle » F1/88 turbo, une voiture laboratoire F1/88 équipée du V12 3,5 litres qui œuvrerait lors de la saison à venir (1), et enfin la grande nouveauté, cette 639 (2) atmosphérique dépourvue de levier de vitesses, qui deviendrait Ferrari 640 dès 1989.

Il faut se replacer dans le contexte, notamment pour les plus jeunes de nos lecteurs, pour réaliser l’ampleur du tsunami soulevé par cette absence d’ustensile : la course automobile, c’était forcément un court levier qu’on manipulait très vite en faisant le sacro-saint talon-pointe. Il n’y avait même pas à discuter sur le principe, nom de nom de d’là (« Je ne m’énerve pas, Madeleine, j’explique aux gens ») ! Parce que, bien entendu, la pédale de gauche sur cette Ferrari était là uniquement pour le départ. Ensuite on ne s’en servait plus. Stupeur, sidération et tout le tremblement ! C’est finalement ça, à bien y réfléchir, plus que la notion même de boîte automatique, qui dérouta les fans. En 1974, Chapman avait bien introduit sur sa Lotus 76 une boîte électromagnétique qui dispensait le pilote de débrayer en course. Mais, bon sang, il y avait un levier ! Ça n’avait pas provoqué tant de remous. Et de toute façon, la voiture avait été un tel bide qu’on avait vite ressorti la bonne vieille 72 pour continuer la saison et qu’on n’en avait plus parlé. Bref, fin 1988 sous le soleil de Jerez, c’était pas gagné pour la Scuderia !

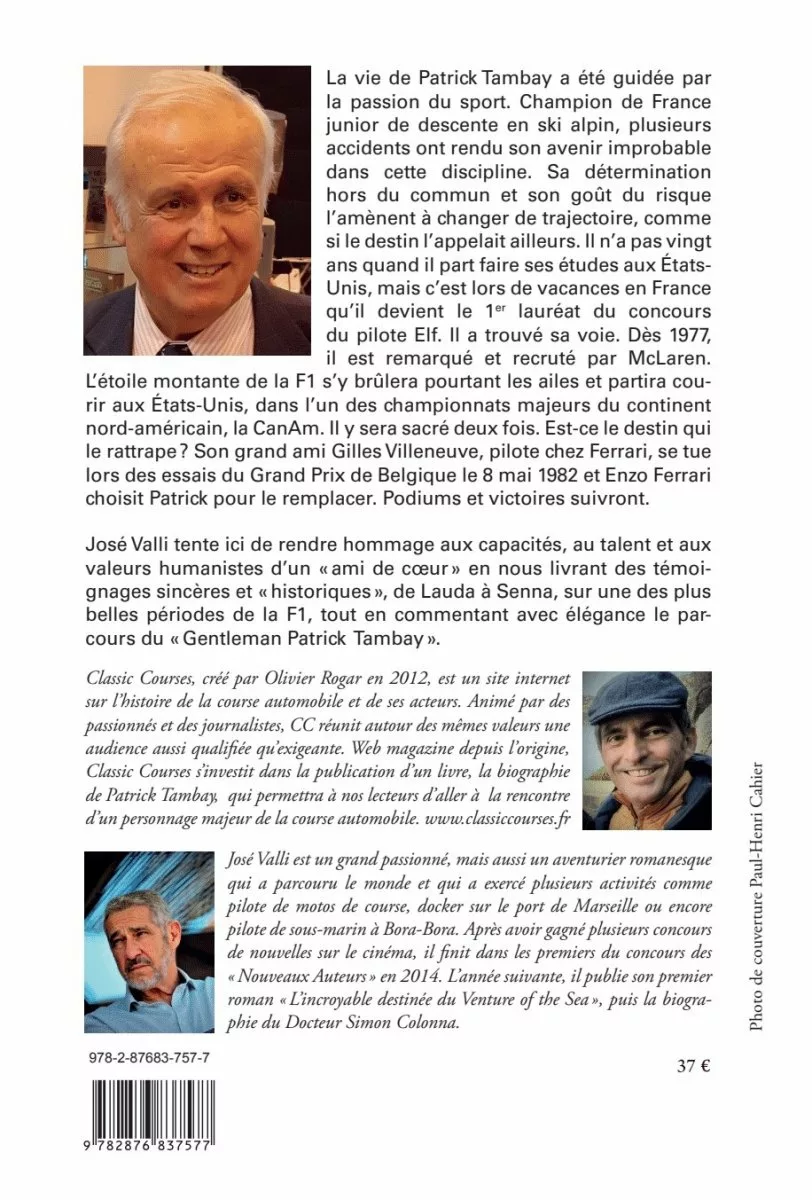

Ne cherchez pas le levier de vitesses, il n’y en a pas ! On distingue par contre bien derrière le volant les deux palettes pour monter et descendre les rapports © DR

Concombres et eau gazeuse

L’ingénieur anglais John Barnard, auteur de la « chose », était tout sauf un plaisantin. Promu directeur technique omnipotent par Enzo Ferrari à la fin 1986, le créateur des McLaren à coque en fibre de carbone victorieuses de 1984 à 1986 s’était très vite désintéressé de la Ferrari 71/87 dessinée par son prédécesseur Gustav Brunner pour se concentrer dès août 1987 sur sa grande œuvre, la monoplace à moteur atmosphérique prévue pour 1989. Cette Ferrari à boîte automatique électromagnétique à sept rapports était « sa » création ultime, celle qu’il avait peaufinée depuis deux ans. Durant cette période, il avait pris à bras-le-corps la gestion de la nouvelle Scuderia et imposé ses vues, mêmes les plus surprenantes dans des domaines inattendus (3).

« C’est ma première vraie Ferrari » déclara-t-il à la presse lors de la présentation de la belle. Sous-entendu : les F1/87 et 88, je m’en bats les… L’idée de la boîte automatique avait toute sa raison d’être : rapide (beaucoup plus qu’une boîte manuelle), fiable, confortable à utiliser, et surtout optimisant au maximum la plage restreinte d’utilisation du V12 Ferrari. Ses inconvénients se situaient dans l’obligation de descendre tous les rapports un par un, là où on peut en sauter sur une manuelle, et dans l’adaptation des pilotes à se servir de ces fameuses palettes derrière le volant (on monte à droite, on descend à gauche), surtout dans les épingles serrées où les mains s’inversaient. Concernant ce dernier point, la voiture définitive pour 1989, la Ferrari 640, serait équipée d’une direction plus dure proscrivant le croisement des bras. Quant à la descente de rapports, il faudrait attendre l’année suivante et l’arrivée de Prost à la Scuderia pour résoudre le problème.

La surchauffe

Les essais d’intersaison furent déroutants pour toute l’équipe : la boîte automatique ne se comporta finalement pas trop mal, même si les pilotes eurent un peu de mal à s’y retrouver. Surtout Mansell qui ne la découvrit que début 1989, ses sponsors personnels chez Williams lui interdisant de revêtir une combinaison frappée du Cavallino avant le 1er janvier 1989. Berger avait, lui, pigé le coup assez » rapidement, et conduisait sa Ferrari en freinant du pied gauche, parfois en maintenant l’accélérateur enfoncé à la manière des rallymen. Non, ce qui pêchait était le V12 : peu puissant (à peine 600 chevaux, là où le V10 Honda des McLaren en promettait 640), il surchauffait très vite et cassait, même en plein hiver sous le mistral glacé qui raclait le plateau du Paul Ricard. Barnard avait expressément demandé aux motoristes de concevoir un V12 adapté à la taille de guêpe de la 639, censée favoriser et l’aérodynamique de la voiture et le refroidissement du moteur. La série de V12 explosés semblait jouer contre lui, et au siège Fiat de Turin, on en arrivait à se demander si le Commendatore avait encore toutes ses facultés mentales en accordant en 1986 les pleins pouvoirs à « l’ingegnere inglese ».

Barnard avait en effet exigé ce qu’aucun directeur n’avait jamais obtenu à Maranello : Ferrari – donc Fiat – paierait le développement de sa structure anglaise de Guildford, GTO (Guildford Technical Office), d’où le célèbre ingénieur officierait en tant que concepteur, se rendant « quand il le faudrait » en Italie pour surveiller l’avancement des travaux. Bien évidemment, cette situation bicéphale fut très mal ressentie dans l’usine italienne et un sourd mécontentement enfla au fur et à mesure de la saison 1989, et pas seulement à cause des sandwichs au concombre !

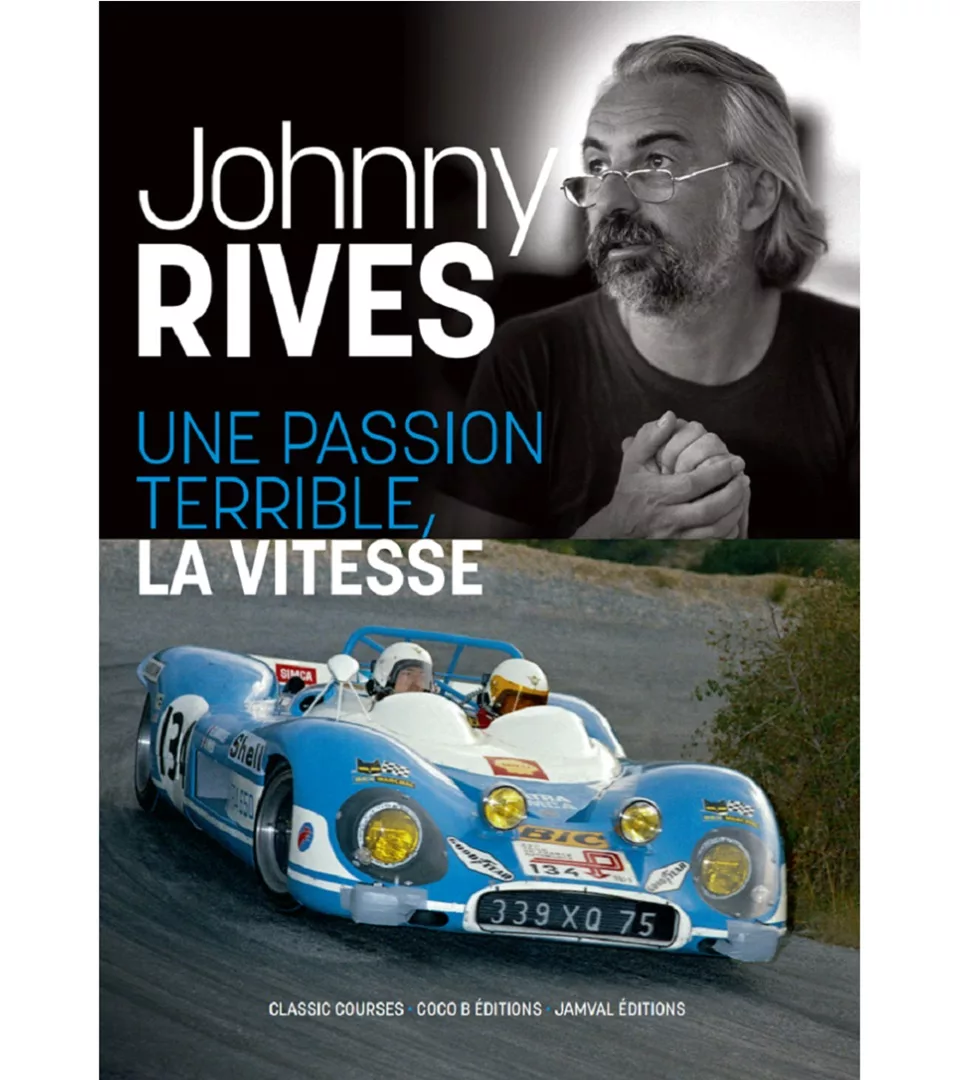

Départ en fanfare pour Mansell et Ferrari à Rio-Jacarepagua en 1989 : un feu de paille qu’il fut ensuite bien difficile de rallumer © DR

La victoire initiale de Mansell au Brésil lors du lancement du championnat du monde 1989 fut une surprise totale, même si elle fut largement saluée et appréciée. Mais la série de résultats nuls qui suivirent à cause de casses en tous genres ne releva pas la cote du grand manitou anglais auprès des troupes italiennes. Le nouveau directeur sportif, Cesare Fiorio, pointa vite du doigt les problèmes actuels : ils s’appelaient GTO et John Barnard. Des solutions furent proposées par Fiat et Ferrari dans le but d’apaiser les tensions mais l’inflexible directeur britannique les rejeta toutes. Pour la direction italienne, une seule issue s’imposait : puisque son contrat s’arrêtait fin 1989, Barnard serait remplacé pour 1990.

Après les deux victoires de Mansell au Brésil et en Hongrie, Berger apporta sa touche personnelle au Portugal en 1989. Mais ces trois succès ne suffisaient pas pour les dirigeants de Ferrari © DR

Le professeur bienvenu

La deuxième partie de la saison 1989 se passa mieux, grâce à des modifications de barres antiroulis et d’amortisseurs. Mais surtout, le V12 fut fiabilisé et acquit un surcroît de puissance bienvenu : les Ferrari revenaient à la hauteur des intouchables McLaren, sans toutefois les empêcher de jouer leur partition virtuose. Le changement pour la saison à suivre allait pourtant venir de l’écurie anglaise, historique ennemie de la Scuderia Ferrari.

Victoire chanceuse de Prost à Interlagos en 1990, mais tellement bonne à prendre sur les terres de son ennemi intime Senna © DR

Alain Prost créa une énorme surprise lors du Grand Prix de France au Paul Ricard en déclarant que son aventure avec McLaren prendrait fin au terme de la saison, quoi qu’il arrive. Quelques semaines plus tard, on apprenait que le « professeur » avait signé pour deux ans avec Maranello et ferait équipe avec Mansell. Dans son analyse de la situation, Fiorio avait bien cerné les qualités de ses pilotes, mais également leurs défauts. C’étaient de grands champions, capables de gagner des grands prix, mais il leur manquait l’essentiel aux yeux (souvent dissimulés par ses belles lunettes de soleil) du sémillant directeur sportif : le côté fédérateur que seuls possèdent les pilotes d’exception. Et justement l’un des deux sur le plateau venait de se rendre libre !

Prost ne fut pas qu’un pilote de plus à la Scuderia. Il arrivait avec ses trois couronnes mondiales, sa culture de la gagne et tout ce qu’il avait appris au contact des pragmatiques Anglo-Saxons chez McLaren. Il arrivait surtout dans le costume de celui qui avait véritablement les moyens de remettre sur les rails l’écurie la plus prestigieuse de toute l’histoire de la Formule 1. Défi suprême ! Il obtint en outre le droit d’assister aux débriefings du lundi matin, là encore privilège inédit chez Ferrari. Grâce à son étroite collaboration avec le nouveau directeur d’exploitation Steve Nichols qui l’avait suivi depuis McLaren jusqu’en Italie, il fit progresser l’écurie par son exigence technique.

Le regard affûté d’Alain Prost sur la technique permit à Ferrari de faire un grand bon en avant en 1990 © DR

Le gâchis

Pendant que son team-mate moustachu étudiait méticuleusement les reliefs insoupçonnés des greens de golf, le prof passait ses soirées avec les techniciens de chez Ferrari qui notaient scrupuleusement tous les desiderata de leur pilote expérimenté : c’est lui qui leur demanda de concevoir des programmes de changement de vitesses sautant des rapports pour plus de célérité dans l’exercice en fonction du circuit fréquenté. C’est également lui qui demanda que les amortisseurs soient tarés de façon quatre fois plus fine pour un plus grand choix de set-ups aérodynamiques (on passa ainsi de 100 livres/ pouce à 25 livres/pouce). La version 641 ne différait pas beaucoup de la 640 esthétiquement parlant, mais était très affinée dans ses organes. Le V12 avait enfin de quoi discuter avec le V10 Honda des McLaren, et la finesse aéro de la 641 permettait d’utiliser des ailerons moins braqués que sur sa rivale anglaise (4). Barnard avait un sale caractère, mais il devenait évident qu’il avait créé une monoplace somptueuse qui ne demandait qu’à jouer les premiers rôles.

Le comportement de la 641 évolua très vite dans la bonne direction et les résultats ne se firent pas attendre : à la mi-saison, Prost était en tête du championnat fort de quatre victoires, devant Senna qui ne comptait que trois succès. L’Italie chavirait de bonheur et commençait à entrevoir la fin d’une disette de plus de dix ans. Mais c’est là que le sport automobile reste un vrai sport, car l’humain intervient toujours à un moment donné. Dans le bon, et dans le mauvais sens. Et c’est plutôt la seconde option qui va changer la face du championnat.

A Mexico en 1990, Prost triompha en beauté de ses adversaires et des sceptiques : 13e sur la grille de départ, personne ne donnait cher de ses chances. Mais quand la voiture est bonne © DR

Si les McLaren furent améliorées durant l’été avec un Ayrton Senna à nouveau au plus haut, les 641 leur répondirent avec deux victoires qui prouvaient qu’on maîtrisait désormais bien la technique à Maranello. La technique, mais pas les hommes. La première place de Mansell au Grand Prix du Portugal, contre les intérêts de Prost qui jouait le titre alors que lui avait été surclassé toute l’année, brisa définitivement l’entente entre les deux hommes. Et provoqua une sourde colère de la part du Français vis-à-vis de Cesare Fiorio qui s’était ouvertement réjoui de ce triomphe gênant. Les sourires de façade sur le podium de Jerez une semaine plus tard entre Prost le vainqueur et Mansell le deuxième masquaient difficilement le profond fossé creusé entre eux : Alain n’avait que mépris pour Nigel, et celui-ci le lui rendait bien en sachant que son parcours le ferait rejoindre l’écurie Williams l’année suivante.

Le deuxième coup de Trafalgar arriva au Grand Prix du Japon, lors de ce départ tant commenté. En harponnant volontairement Prost, Senna devenait champion et se « vengeait » de l’affront qui lui avait été fait ici-même l’an passé. Outre les ressentiments humains que cet épilogue houleux put faire surgir, on ne peut qu’être triste que la Ferrari 641 n’ait finalement pas obtenu ce que beaucoup d’observateurs pensaient qu’elle méritait : un titre mondial. Elle était plus aboutie aérodynamiquement parlant que la McLaren et presqu’aussi puissante. Mais les hommes sont ce qu’ils sont et ce sont eux qui ont écrit l’Histoire.

A Silverstone en 1990, Alain Prost signa une troisième victoire de rang et se plaça en tête du championnat. Malheureusement, la belle histoire n’aura pas l’épilogue que beaucoup auraient souhaité © DR

John Barnard laissa une trace indélébile dans celle de Ferrari, mais par-dessus tout dans celle du sport automobile dans son entièreté. Sa boîte si décriée à son apparition allait très rapidement faire école. Dès l’année suivante, les Williams-Renault étrennèrent à leur tour leur « boîtoto » avec changement de rapports au volant, alors que le bouillonnant Senna pestait de ne pas en bénéficier sur sa nouvelle McLaren-Honda. Le champion brésilien avait naturellement compris l’immense avantage procuré par ce système et ne fut entendu dans son écurie que l’année suivante. Tous les ingénieurs avaient en fait intégré les bienfaits incomparables d’une telle boîte et en 1993, année de l’électronique reine, les leviers de vitesses avaient quasiment disparu de tous les cockpits. Ce qui constituait encore une hérésie quelques années plus tôt allait s’étendre à toutes les autos de courses, monoplaces ou sport, puis se répandre chez les constructeurs de GT de haut-de-gamme. Si bien que maintenant, pour voir un levier de vitesses dans une voiture sportive, il faut (presque) revenir aux autos que nous admirons sur les manifestations d’anciennes ou dans les salons où l’on cause… boulons et rondelles.

Notes

(1) Pour mémoire, les législateurs de la FISA avaient banni le turbo dès la fin 1988 pour un retour à l’atmosphérique à compter de 1989.

(2) 639 parce que le 639e projet dans les annales Ferrari. Ce qui devait au début n’être qu’une appellation transitoire devint du définitif dès l’apparition de la 640 en 1989.

(3) Pour « angliciser » une Scuderia qu’il trouvait trop latine, Barnard avait décidé que les repas seraient constitués désormais de fades sandwichs au concombre arrosés d’eau gazeuse, le Coca étant toléré. Autant dire qu’après son départ fin 1989, les pâtes fraiches et le Lambrusco refirent leur apparition sur les tables pour la plus grande joie des mécaniciens soumis à la diète durant trois longues saisons !

(4) Surtout pour Prost qui, par son pilotage hyper coulé, utilisait moins d’appui que Mansell.