Avant de soumettre son texte sur Edmund Gurner Nelson (« Portrait d’un inconnu« ) à MdS, René Fiévet avait pris contact avec Hermano Da Silva Ramos pour obtenir de sa part d’éventuelles observations ou corrections. En réponse, il a reçu cette longue lettre qui nous a paru tellement riche d’informations, et surtout un si vivant témoignage sur cette époque, que nous avons décidé de la publier. Avec son autorisation, bien sûr.

Les photos, ainsi que les annotations en bas de page, ont été ajoutées par René Fiévet.

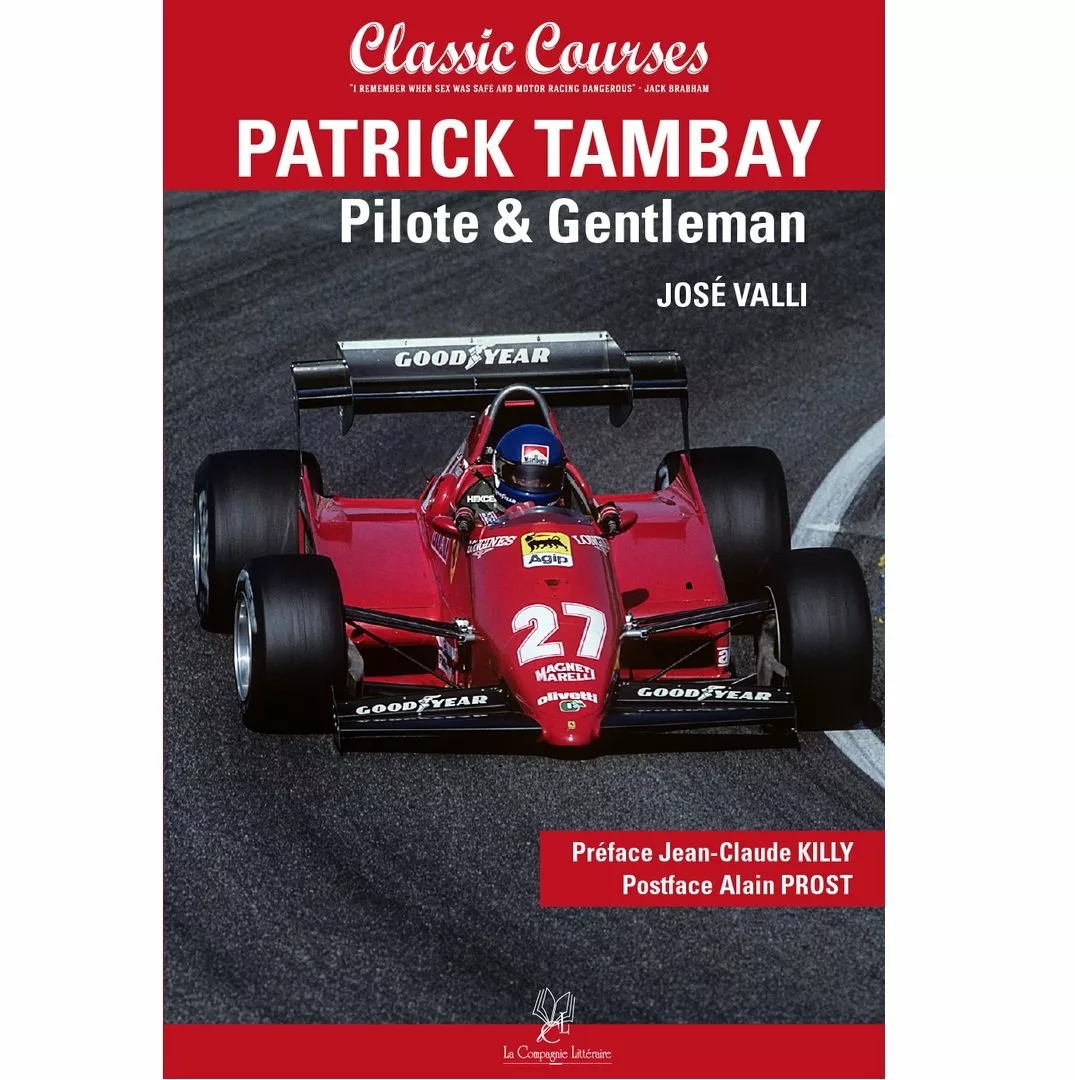

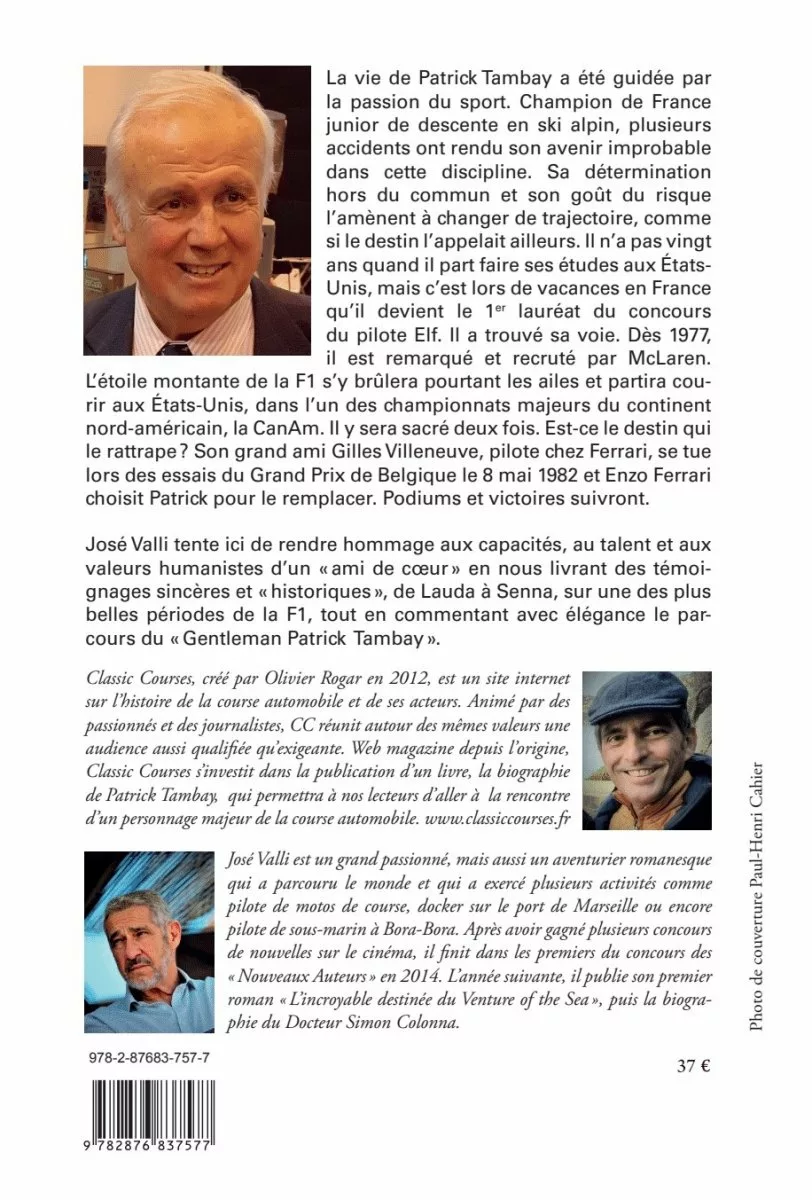

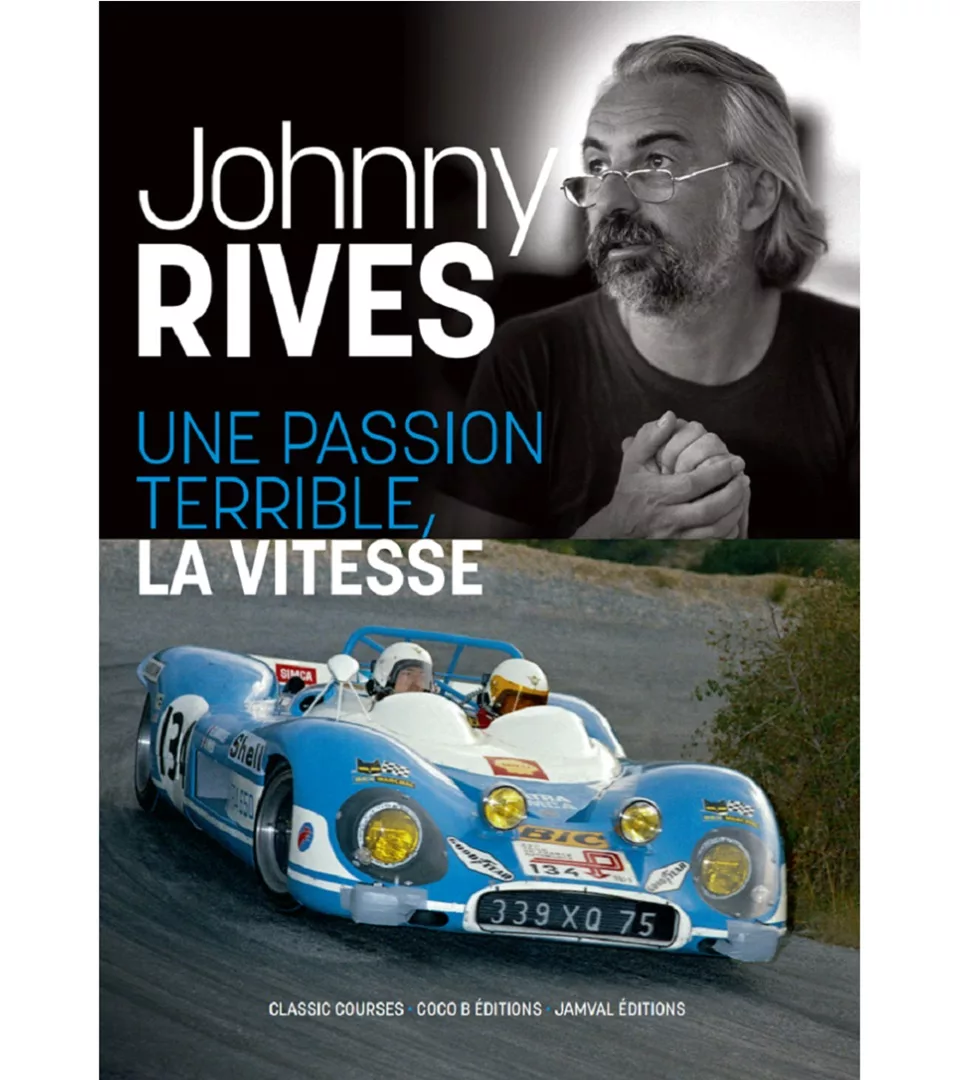

Classic Courses

(texte publié par Mémoire des Stands le 26 août 2011)

Lire aussi :

Edmund Nelson - Portrait d'un inconnu 1/2 Edmund Nelson - Portrait d'un inconnu 2/2 Hermano Da Silva Ramos : « c’était un autre temps »

Hermano Da Silva Ramos (à gauche) et Fon de Portago (au centre), Coupe de Paris, avril 1955. Le pilote à droite est Duncan Hamilton, surnommé par ses pairs « Drunken Ducan » (source : Philippe Alfonsi – Un clochard Magnifique) @ DR

Cher Monsieur,

Vous avez souhaité, avant publication par le site Mémoire des Stands, me transmettre votre texte sur Edmond Gurner Nelson, afin d’obtenir des observations et corrections de ma part. Je vous remercie de votre envoi, et j’ai beaucoup aimé votre article. Cela m’a fait plaisir de repenser et de revivre tellement de souvenirs.

Je vais vous raconter comment j’ai connu Gurner, et vous dire toute l’estime et l’amitié que j’avais pour lui ; il était sans conteste la personne la plus importante dans la vie de Fon ; je pense qu’il lui était indispensable. J’ai tant de souvenirs avec tous les deux et tant de choses que je ne peux dire, de quoi faire un livre sur une époque et un monde à part. Voici quelques souvenirs que je garde d’Edmund, mais ces souvenirs sont tellement personnels que je ne peux guère parler de lui sans parler de moi.

Je suis brésilien par mon père et français par ma mère ; j’ai perdu mon père, qui m’avait élevé, à l’âge de 19 ans ; je me suis marié au Brésil à 20 ans avec une jeune brésilienne charmante et gentille ; ses parents, son frère, sa sœur étaient immensément sympathiques ; ils avaient une « fazenda » merveilleuse, à une heure de Rio, où nous passions les week-ends à jouer de la guitare (pas moi…), chanter, nous promener à cheval, etc. J’avais trouvé une famille ; nous avons eu un fils en 1948 ; il a 63 ans, une famille superbe et fait une réussite totale au Brésil. J’ai commencé à courir à Rio en 1947 avec des petits roadsters ; j’avais de bons résultats et ça m’a donné envie d’en faire plus ; Le Mans me faisait rêver. Je suis venu en France passer un mois et je n’ai plus revu ma femme ; j’avais évidemment tous les torts ; j’étais trop jeune pour me marier ; j’avais envie de trop de choses, sans savoir exactement quoi.

J’ai donc connu Edmund dans le Midi par le plus grand des hasards. Lui arrivait d’Amérique, moi du Brésil. Un soir d’été, en 1950, j’avais rendez-vous avec un copain dans un bistrot sur le port de Cannes ; pendant que je l’attendais, j’ai vu un bateau à moteur s’amarrer devant le bistrot ; une jeune femme très mignonne est descendue avec un grand beau mec ; ils ne se parlaient pas mais ils avaient l’air américains, en jeans et T-shirt ; ils sont venus s’asseoir à une table mais ne disaient toujours rien lorsque j’ai aperçu le Herald Tribune qui dépassait de la poche du gars ; je pensais avoir gagné mon pari lorsque la fille, qui avait l’air encore plus américaine, a commandé deux Coca dans un parfait français ; je n’y comprenais plus rien ; finalement mon ami est arrivé ; il les connaissait, m’a présenté à eux ; c’était Edmond Gurner Nelson avec Huguette Empain, la sœur du fameux baron belge. Nous avons dîné ensemble et le début d’une aventure invraisemblable a commencé.

« Une jeune femme très mignonne est descendue du bateau. » Huguette Empain (« La femme au collier » de Jean Pierre Cassigneul, 1964). Celle qui allait devenir la deuxième femme d’Hermano Da Silva Ramos se trouvait avec Gurner Nelson quand il la rencontra pour la première fois (source : www.christies.com) @ DR

Je n’avais aucune idée de qui ils étaient ; je savais seulement qu’ils avaient loué un appartement au-dessus du bistrot et qu’un autre couple d’amis avait également loué un étage ; c’est un âge auquel on devient tout de suite copains, surtout en vacances, et on ne se pose pas de questions. Pendant le dîner, j’ai remarqué qu’Edmund ne parlait pas car tout le monde parlait en français et qu’en bon américain il ne comprenait rien ; il avait pourtant l’air très pénard et content d’être là ; je lui ai parlé, et comme j’adore l’Amérique et le sport nous fûmes tout de suite copains.

Lorsqu’on est jeune le courant passe ou ne passe pas tout de suite ; il m’a dit de venir faire du ski nautique avec eux et mon été était organisé ; nous avons fait du ski nautique le premier jour, nous avons regardé le tremplin devant le Carlton et on a tous les deux décidé de sauter pour la première fois ; on a compris qu’on était du même bord. Nous ne nous sommes plus quittés ; tout le monde faisait du ski et nous faisions des concours sur le tremplin ; on passait les soirées ensemble ; j’habitais chez ma mère à St-Paul mais je restais souvent chez eux ; c’est ainsi que j’ai appris qu’Edmund était marié « to the fat little Jap » et qu’il ne passerait pas toute sa vie avec Huguette ; il n’avait pas de programme défini, semblait avoir un peu d’argent pour se promener là où il avait envie et ne m’a jamais parlé de Fon.

Au bout de trois semaines, un incident a précipité les choses : nous avions jeté l’ancre pour déjeuner entre les îles devant Cannes, et Huguette m’a demandé de l’accompagner sur l’île de St-Honorat où elle voulait voir le monastère ; en nous promenant, et sans que rien ne le laisse prévoir, elle m’est tombée dans les bras ; en retournant sur le bateau nous avons tout raconté à Edmund qui a répondu qu’il pensait que cela arriverait, que nous étions beaucoup plus faits l’un pour l’autre que lui pour elle ; que de toute façon il n’avait jamais pensé que leur aventure irait très loin et qu’il était marié « with the fat little Jap »; au moment où Huguette et moi sommes partis ensemble le lendemain, Edmund nous a souhaité « good luck » et m’a dit que cela ne changeait rien à notre amitié et que nous nous reverrions [1]. Tel était Edmond Gurner Nelson ; il avait une gentillesse, une humanité et une approche de la vie étonnante ; « the quiet man » ; je savais que j’aimerais toujours ce garçon.

« Je savais que j’aimerais toujours ce garçon. » Edmund Nelson, « the quiet American », aux JO d’hiver à Cortina d’Ampezzo en 1956, quand il entraînait l’équipe d’Espagne de bobsleigh (source : www.dellicarri.it) @ DR

Je me suis marié avec Huguette et nous avons vécu ensemble trois ans; nous nous sommes séparés en 1953; j’avais 26 ans, j’avais grandi, je savais ce que je n’aimais pas et j’espérais trouver ce que je voulais; je misais beaucoup sur la course automobile, je savais que c’était difficile, mais j’ai toujours eu confiance en moi; je voulais trouver la femme de ma vie, mais je commençais à me demander où je devais la chercher; c’est toujours au moment où l’on s’y attend le moins que les choses vous arrivent; dès que j’ai rencontré Nelly je savais que c’était elle; elle était immensément belle, en couverture de Elle, Vogue et Harpers la semaine où nous nous sommes rencontrés ; nous sommes toujours ensemble et avons 85 ans; nous avons eu deux fils ensemble, quatre en tout, et je l’adore.

La chose étrange, c’est que je connaissais déjà Fon, avant de rencontrer Gurner dans les circonstances que je viens de vous décrire. Fon était un ami d’enfance que je voyais à Biarritz avant la guerre et que j’ai perdu de vue pendant des années avant de le retrouver au début des années 50; nous nous sommes tout de suite compris, car nous aimions les mêmes choses : la « wild life« , le sport sous toutes ses formes, les sentiments vrais, l’horreur des contraintes et du bien-pensant, pas de perte de temps avec des idioties; des enfants gâtés en somme, mais qui veulent faire quelque chose de leur vie en dehors des sentiers battus [2].

« Fon et moi, nous nous sommes tout de suite compris, car nous aimions les mêmes choses. » Grand Prix du Venezuela à Caracas, en 1956 : Fangio, Portago, Schell, Da Silva Ramos, Rubirosa, Bonnier et Moss (source : www.pasionalavelocidad.com) @ DR

De 1950 à 1953 je n’ai pas revu Gurner, et Fon rarement. Près de l’Etoile, à Paris, il y avait un bar, l’Action Automobile, où pilotes et amis se retrouvaient tous les jours ; c’est là que Gurner est venu me retrouver un beau jour ; je lui ai présenté mes amis, et en particulier le pilote américain de Paris, Harry Schell, et Mike Poberejski [3], un pilote amateur fortuné qui conduisait très bien et parlait anglais. Un jour, nous étions tous à l’Action Auto avant de partir faire un petit rallye en province et j’ai dit à Mike qu’il devrait prendre Gurner comme coéquipier pour ce rallye ; ils se sont mis d’accord et Gurner est revenu enthousiasmé.

C’était l’époque où Fon montait dans le grand steeple de Liverpool et autres courses hippiques, et était obligé de faire des régimes draconiens. J’ai dit à Gurner que Fon devrait venir courir avec nous et qu’il pourrait manger tout ce qu’il voudrait ; Fon a tout de suite adoré l’idée mais il ne savait pas comment s’y prendre ; je lui ai présenté Harry Schell qui était un de mes meilleurs amis et pour qui la course n’avait aucun secret ; c’était parti ; Schell lui a fait acheter une Ferrari et ils ont couru à Buenos Aires. Harry, Fon et moi étions toujours ensemble, nuit et jour, et Nelly était ravie, car elle était modèle, et très amie de Dorian et de Suzy [4]. Gurner suivait souvent Fon sur les circuits ou était son copilote, comme au Tour de France Auto ; et en hiver, ils étaient à St-Moritz. La vie était belle.

A Silverstone, Fon s’était cassé la jambe en sortant de la route et nous l’avions ramené à Paris avec la jambe dans le plâtre ; lorsque nous sommes rentrés dans son appartement avenue Foch, il n’y avait plus un meuble ; Caroll, sa femme, était partie en Amérique avec meubles et enfants ; seul le grand lit était encore là ; Fon nous a demandé de le mettre au milieu du salon avec un téléphone, et il a dit : « à nous les gonzesses ! [5] » Je comprends aussi les femmes qui faisaient partie de la vie de Fon ; soit son ami Gurner est jaloux de la nouvelle petite amie, soit la petite amie trouve que l’ami prend trop de place ; les femmes de Fon n’appréciaient donc pas toujours Edmund qui était amoral et ne pensait qu’à profiter de l’instant sans arrière- pensée ; Fon n’a jamais eu besoin d’Edmund ni de personne pour trouver une fille ; et je sais de quoi je parle.

J’avais une véritable amitié fraternelle avec Fon et je pourrais écrire un bouquin sur mes rapports avec lui et les moments incroyables que nous avons vécus ensemble et qui nous avaient transformés l’un et l’autre en très peu de temps; rien ne nous avait préparés à cette vie et à cette passion qui nous est tombée dessus par hasard, qui nous rapprochait et que nous vivions d’autant plus intensément que nous étions parfaitement conscients des risques que nous courions à l’époque ; j’ai compté 17 pilotes disparus en 6 ou 7 ans.

Quant à Edmund, il ne faisait pas de bruit mais il n’était jamais loin; il faisait tout ce que Fon lui demandait, c’était l’intendance, mais il n’y avait rien de servile dans son attitude ni dans ce que Fon pensait de lui; il lui était indispensable; il le sécurisait; il remplaçait le père que Fon n’a pas eu, il était son ancre; c’est certainement Edmund qui a réussi à lui donner la confiance qui lui manquait quand il était très jeune [6].

Edmund était comme au cinéma avec cet enfant prodigue totalement imprévisible mais dont il savait qu’il ne le lâcherait jamais ; cela lui suffisait totalement ; je pense même que cela le comblait ; il était spectateur mais faisait en même temps partie du show, un sage. A quelqu’un qui lui demandait un jour comment il faisait pour faire du bob à St-Moritz, être tous les soirs à l’Elephant Blanc ou à El Morocco et ne pas avoir un sou, il répondait de sa voix grave et lente, typiquement américaine : « why be a millionnaire when you can act like one, » et il tirait une bouffée sur sa pipe qui ne le quittait que pour dormir.

« The fat little Jap ». On appelle parfois cela « l’épreuve du placard » : Fumi Nelson range pour toujours les affaires de son défunt mari. Le casque de Nelson porte la marque visible du terrible accident (source : www.dellicarri.it) @ DR

Edmund était très beau, très calme, à la manière d’un Gary Cooper ; il n’avait besoin de rien faire pour attirer les femmes ; il était la force tranquille ; il avait tout compris ; il vivait au jour le jour et se demandait certainement comment tout ça se terminerait, sans que rien ne puisse le surprendre. Si on pouvait lui trouver un défaut, c’est probablement d’avoir été trop fataliste et assez paresseux. Dans votre texte, vous vous posez des questions sur sa réelle activité de journaliste, qui lui est souvent attribuée. En fait, je pense qu’Edmund devait être pigiste à l’occasion pour divers journaux américains de sport ou de potins, mais je suis certain qu’il n’était pas un journaliste professionnel ; son talent n’est pas en cause mais la vie qu’il menait et qu’il n’avait aucune envie de changer ; Fon certainement non plus. Lorsque nous nous sommes retrouvés en 1953, tout tournait autour des voitures et de la course ; il posait d’ailleurs beaucoup de questions sur la technique et le pilotage, mais il n’avait aucune envie de piloter lui-même et n’a jamais demandé à le faire, ce qui aurait été facile.

Edmund était quelqu’un de vrai comme on en trouve davantage en Amérique qu’en Europe ; il ne cherchait à impressionner personne ; des détails très intimes de sa vie me reviennent à la mémoire et nous étions devenus très proches en très peu de temps ; au Brésil, on est également très simple et direct, mais en plus sentimental. Lorsque je suis parti avec Huguette et qu’il nous a souhaité bonne chance, je n’ai pas été étonné de sa réaction, certainement sincère, et qui correspondait à ce garçon tranquille et fataliste [7] ; on ne pouvait pas ne pas avoir de l’estime pour lui, de l’amitié et de l’affection. Je pense que l’accident n’a pas dû le surprendre. Fon et Edmond sont partis ensemble ; c’est quelque part une belle fin pour une belle histoire.

Je suis ravi si Fon et Edmund peuvent revivre un peu à travers mes souvenirs. Je pense très souvent à ces deux garçons et à Harry Schell qui avait acheté une maison en Normandie à deux cents mètres de la mienne, à ces moments très importants où tant de choses se sont passées ; Nelly me parle souvent d’eux, et elle a tenu à ce que notre fils, qui est né en 1957, s’appelle Antonio Alfonso.

Nelly da Silva Ramos : l’impérieuse et surtout excellente raison pour laquelle Hermano Da Silva Ramos renonça au sport automobile. Photographie de Georges Dambier (source : www.artnet.fr) @ DR

Ma femme a été très choquée par l’accident de Fon, elle était traumatisée et a fait une dépression. J’ai arrêté de courir pendant un an ; puis j’ai signé ensuite un contrat avec Ferrari et, la mort dans l’âme, j’ai été moralement obligé de m’arrêter l’année suivante ; je n’en ai pas dormi pendant deux ans. Comme vous le savez, j’ai vécu une très longue vie, et même plusieurs vies ; j’ai mis longtemps à récupérer après avoir arrêté de courir, mais ensuite j’ai été passionné par le groupe d’affaires que j’ai créé et ma dernière étape de retraité n’est pas la moins active ; je travaille avec mes fils et j’adore ça.

Me croirez-vous si je vous dis que Fon, Edmund et Harry m’ont manqué tous les jours de ma vie ? Lorsque j’ai arrêté de courir, je m’étais juré que je ne serai plus jamais ami avec un pilote ; je ne suis jamais retourné sur un circuit, mais le hasard m’a fait rencontrer Jean Pierre Beltoise et François Cevert qui sont devenus de grands amis ; l’accident de François m’a aussi profondément marqué. Plus tard, j’ai bien connu Alain Prost et sa gentille famille, et je lui ai même trouvé sa maison d’Arcangues. J’ai toujours tremblé quand ces garçons couraient, jusqu’au grand Ayrton Senna à qui nous avions remis peu de temps avant son accident l’Oscar de notre Club des anciens pilotes de GP. Heureusement, les modifications apportées aux voitures et aux circuits ont mis fin à ces accidents mortels.

Bien à vous.

Nano Da Silva Ramos

25 juillet 2011 (texte publié par Mémoire des Stands le 26 août 2011)

Notes

[1] La façon dont il nous raconte l’histoire laisse penser que le jeune Hermano Da Silva Ramos fut un bourreau des cœurs, sans qu’il lui soit nécessaire d’ »appuyer sur la pédale » et de forcer son avantage. Cette heureuse disposition naturelle lui valut d’être mêlé indirectement, et de la façon la plus involontaire qui soit, à une affaire criminelle qui défraya la chronique judiciaire de l’époque. A Biarritz, en octobre 1949, un de ses cousins, Joao Da Silva Ramos, fut accusé de la mort par empoisonnement de sa femme Monique. Le principal élément à charge était une lettre d’amour que cette dernière avait adressée la veille à son cousin Hermano, lui annonçant qu’elle quittait son mari pour le rejoindre. L’affaire eut d’autant plus de retentissement que la victime, née Monique Chapin, était issue d’une famille très en vue de la haute société parisienne, et une héritière d’une dynastie de maîtres des forges. Joao, qui avait pris pour défenseur le célèbre avocat Maurice Garçon, fut finalement acquitté. L’hebdomadaire Paris Match consacra plusieurs articles à « l’affaire Silva Ramos » (numéros 43 et 44 de janvier 1950 et numéro 71 du 29 juillet 1950). De même, le grand hebdomadaire américain Time Magazine y consacra un long article dans son numéro du 16 janvier 1950 (The road to Villa Chagrin).

[2] On notera que Gurner Nelson, Fon de Portago, et Hermano Da Silva Ramos avaient tous les trois perdu leur père très tôt dans leur vie. On peut se demander si l’absence de la figure tutélaire du père n’explique pas en partie cette conception de la vie, assez sauvage et libre de toute contrainte, qui les a immédiatement rapprochés. Harry Schell, lui aussi, avait perdu son père à l’âge de 18 ans. Nous sommes loin évidemment des « Papa Button », « Papa Hamilton », « Papa Massa », « Papa Alonso » qui sont tous à l’origine de la vocation de leurs rejetons et les accompagnent le plus souvent dans la suite de leur carrière. C’était vraiment un autre temps.

[3] Michael Poberejski, de nationalité française, né le 16 juin 1930 à Neuilly-sur-Seine, amateur enthousiaste de sport automobile, participait à des courses sous le pseudonyme de Mike Sparken. En 1952 il courut sur une Aston Martin DB2 et remporta sa catégorie à Montlhéry, mais l’essentiel de ses succès lui vinrent de ses participations à des courses en Afrique du Nord. Il l’emporta à Agadir en 1955 dans sa Ferrari 3 litres T750S, qu’il emmena par la suite en Angleterre pour participer au British Empire Trophy, où il fit forte impression avant que son embrayage ne cède, et à Goodwood, où il se classa second. Sa seule participation notable à une course de monoplaces fut au volant d’une Gordini au Grand Prix de Grande Bretagne en 1955, où il se classa septième.

[4] Les deux sœurs, Dorian Leigh et Suzy Parker, furent les plus célèbres mannequins des années 50. Hermano Da Silva Ramos les mentionne ici car Dorian Leigh était la maîtresse de Portago (voir « Portrait d’un inconnu »).

[5] Cet épisode peut être exactement daté : il s’agit de l’accident de Portago sur une Ferrari 625 à l’International Trophy Race à Silverstone le 7 mai 1955. A peu près au même moment, Carroll Portago avait appris que Dorian Leigh attendait un enfant des œuvres de Portago. D’où la crise familiale.

[6] On est très frappé ici par la concordance avec le témoignage de Keith Schellenberg (voir « Portrait d’un inconnu« ), qui dit exactement la même chose. Contrairement aux apparences, et notamment son attitude à l’égard des femmes, Portago était une personne relativement timide. On le remarque sur les photos de groupe de pilotes, très fréquentes à cette époque : Portago se met le plus souvent en retrait, ou sur le côté ; jamais au premier plan.

[7] A deux reprises dans sa lettre, Hermano Da Silva Ramos évoque le caractère fataliste de Gurner Nelson, une impression qui ressort également du texte de Robert Daley (voir « Portrait d’un inconnu« ). Mon intuition est la suivante : certes, Nelson aimait le risque et l’aventure, mais à un certain moment il considère que Fon va peut-être trop loin dans la recherche du danger (« son système », dont parle Schellenberg, lui aussi inquiet). Nul doute que Nelson aimait la vie par-dessus tout ; d’ailleurs, il avait une belle vie. Mais il avait décidé qu’il irait de toute façon jusqu’au bout du chemin avec Fon. C’est ainsi, selon moi, qu’il faut comprendre ce que nous écrit Da Silva Ramos : « c’est quelque part une belle fin pour une belle histoire. »