Les Mille Miglia 1957 – « Pour comprendre comment il a pu arriver, ce matin-là, à un pilote comme Jean Behra, de quitter la route à 180 à l’heure, pour comprendre les autres accidents dont je vais avoir à parler, il faut d’abord savoir comment se conduit une voiture de course. Une voiture de course se conduit exactement comme une voiture ordinaire. Le freinage s’opère au frein, et sur le moteur, en rétrogradant les vitesses. N’importe quel bon conducteur de voiture de série sait rétrograder ses vitesses (passer de quatrième en troisième, de troisième en seconde) par la méthode dite du double débrayage. »

René Fiévet nous fait découvrir les Mille Miglia 1957 telles que Roger Vailland les a vécues pour France Soir.

Classic Courses

Lire aussi

1ère partie : A l’Hôtel Royal de Modène

2ème partie : L’accident de Behra

3ème partie : La course, vue de l’Hôtel Royal

4ème partie : Monaco et Le Mans

2ème Partie : L’accident de Behra aux Mille Miglia 1957

En rentrant à l’Hôtel Royal, à midi et demi, nous croisâmes la femme de Behra, arrivée dans la nuit. Elle traversa le hall, en criant :

— Où est Jean ?

Quelqu’un l’entraîna vers une voiture qui démarra aussitôt. Des groupes se formaient. La téléphoniste était blanche. On venait de la prévenir que la voiture qu’essayait Behra avait quitté la route à 180 à l’heure. Il n’était pas mort. On venait de le transporter à l’hôpital. Nous courûmes à l’hôpital.

Pour comprendre comment il a pu arriver, ce matin-là, à un pilote comme Jean Behra de quitter la route à 180 à l’heure, pour comprendre les autres accidents dont je vais avoir à parler, il faut d’abord savoir comment se conduit une voiture de course. Une voiture de course se conduit exactement comme une voiture ordinaire. Le freinage s’opère au frein, et sur le moteur, en rétrogradant les vitesses. N’importe quel bon conducteur de voiture de série sait rétrograder ses vitesses (passer de quatrième en troisième, de troisième en seconde) par la méthode dite du double débrayage.

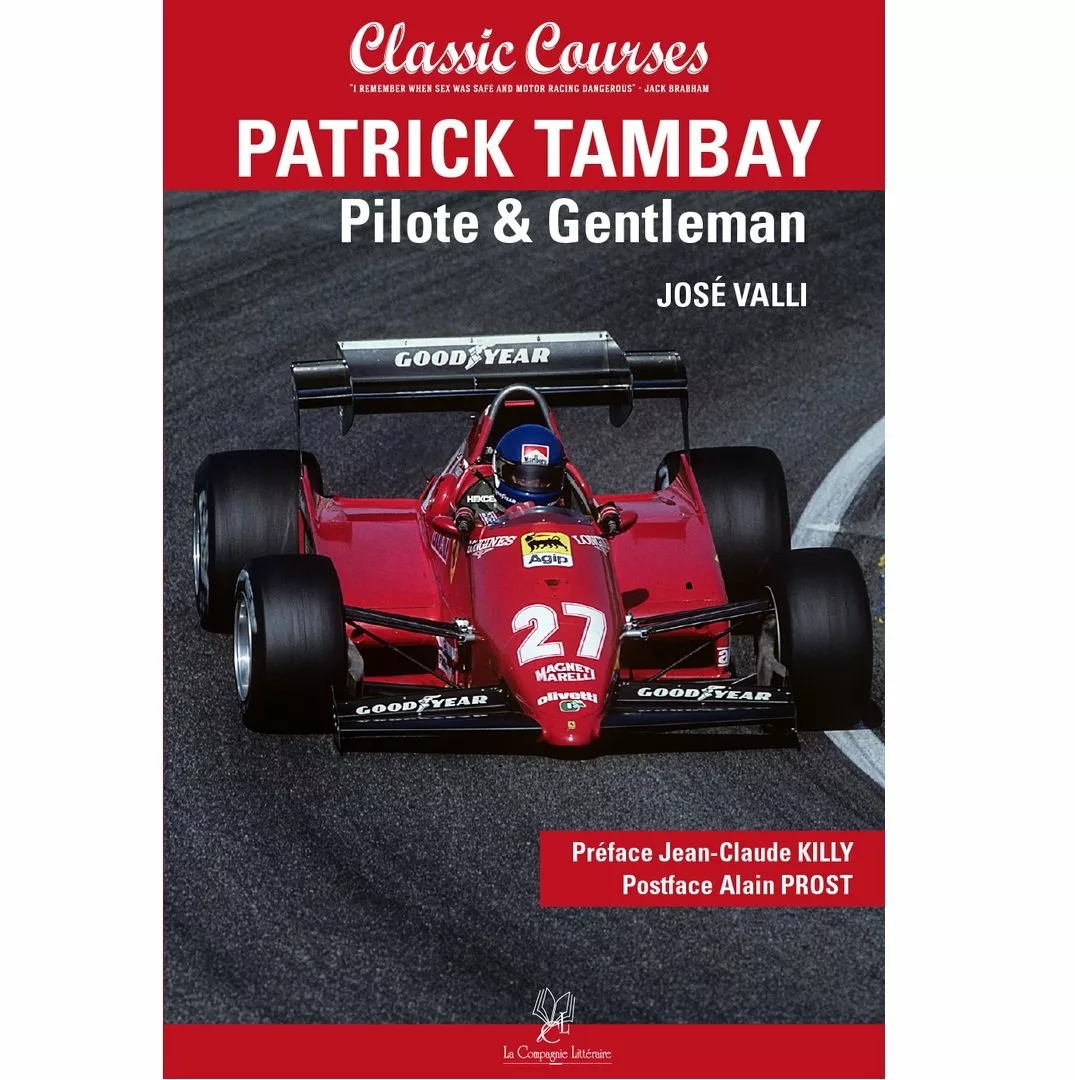

Jean Behra et sa femme, Michèle Colson – GP de Pau 1955 @ DR

La pédale de l’accélérateur, sur une voiture de course, est assez large pour que le pilote puisse simultanément accélérer et freiner (le pied droit sur le frein, le talon du même pied sur l’accélérateur) ; ceci afin d’éviter que la voiture prenne de l’élan pendant le temps mort du double débrayage ; il gagne ainsi quelques dixièmes de seconde de freinage.

Les virages se prennent de la même manière que sur n’importe quelle voiture. On freine avant, on accélère dedans, comme on l’apprend à l’école pour passer son permis de conduire.

On a énormément parlé sur le virage en dérapant, les jeunes conducteurs en rêvent, et le cinéma en a fait le plus grand usage. La plupart des techniciens, et même des coureurs, sont aujourd’hui d’accord que le dérapage dans un virage n’est pas une technique, mais est soit un accident dont le conducteur évite les conséquences par adresse, soit un numéro de cirque exécuté pour produire de l’effet sur le public.

Il arrive qu’à très grande vitesse, c’est-à-dire à la limite d’adhérence de la voiture à la route, la voiture qui entre dans un virage soit entraînée dans un mouvement de giration et échappe au contrôle du pilote ; elle dérape et tend à se placer au travers de la route. Ou bien le pilote parvient à « rattraper » sa direction (en braquant dans le sens opposé de la giration), et il continue dans la bonne direction. Ou bien le mouvement giratoire se poursuit jusqu’au tête-à-queue. Le pilote doit s’arrêter, manœuvrer et repartir. S’il est un virtuose et s’il a de la chance, il peut, en jouant du volant, du frein et de l’accélérateur, provoquer un second tête-à-queue et se retrouver dans la bonne direction. Il est arrivé à Fangio de faire un tête-à-queue, d’achever le virage en roulant tête à queue, de provoquer un second tête-à-queue à l’entrée de la ligne droite et de poursuivre.

Dérapage, tête-à-queue, double tête-à-queue, de toute manière la voiture est considérablement ralentie. Ces incidents étaient inévitables, sur des routes glissantes, avec des pneus qui adhéraient mal. Avec les pneus et les revêtements de route d’aujourd’hui, le dérapage peut le plus souvent s’éviter. La plupart des grands champions estiment désormais que « rouler est plus rapide que glisser ».

Le virage s’enroule autour de lui

La différence entre une voiture de course et une voiture de série n’est pas tant dans la technique de la conduite que dans une sensation, une prise de conscience, un sentiment qu’éprouve le conducteur quand il dépasse une certaine vitesse.

Le sentiment de la vitesse disparaît. On peut éprouver la griserie de la vitesse au volant d’une quatre chevaux, sur une route étroite et sinueuse. Ou mieux encore sur un vélo, dans une descente. Mais au-dessus d’une certaine vitesse qui, selon les conducteurs et l’état de la route, la nuit ou le jour, varie entre 170 et 200 km/h, le conducteur se perçoit soudain comme immobile. Tout se passe pour lui (dans sa conscience, dans son sentiment) comme si c’était la route qui venait vers lui, qui se précipitait vers lui, qui se glissait sous lui. Il est (il se sent, il se perçoit) immobile, dans une voiture immobile, au-dessus d’un tapis roulant qui se précipite vers lui du fond de l’horizon (1). Un tapis roulant, la route, avec tout le paysage qui se déplace en même temps qu’elle.

Le pilote est assis sur son siège. Il guette ce qui vient. Il fait ce qu’il faut faire. S’il aperçoit deux arches d’un pont suspendu, il vise au milieu. Le pont passe au-dessus de lui. S’il aperçoit l’entrée d’un virage, il rétrograde, freine, accélère, et le virage s’enroule autour de lui, puis se change en ligne droite. Aucune griserie. Un travail exact, précis, méticuleux, au centième de seconde, au dixième de millimètre, qui s’exécute assis. Le travail d’un pilote de course ressemble à celui d’un ouvrier qui manipule une fraiseuse de haute précision. L’argot des coureurs, comme tous les argots de métier, exprime mieux que toute image la réalité de leur travail. Ils ne disent pas qu’ils s’élancent dans un virage, ou qu’ils le prennent, ou qu’ils l’enlèvent, ils disent :

— On va te négocier ce petit virage, ce virelet (2).

Le courage du pilote, son héroïsme parfois, sa valeur en tout cas, n’ont rien à voir avec aucune sorte de griserie. Supposons un circuit de trois kilomètres, comportant un certain nombre de difficultés : virages, dos d’âne ; etc. Le coureur s’est déjà longuement essayé sur ce circuit. Il sait (c’est son métier, le résultat de son expérience) qu’il peut boucler ce circuit en une minute vingt secondes sans prendre de risques, c’est-à-dire en exécutant dans les règles son travail de haute précision. Il sait également que s’il boucle ce circuit en une minute seize seulement il ne sera plus absolument maître de répondre à chaque situation nouvelle par une manœuvre correcte. La différence entre une minute vingt et une minute seize constitue sa marge de sécurité.

Dans certaines courses, les coureurs s’entendent (tacitement ou non) pour rester dans leurs marges de sécurité. La plupart des spectateurs n’y voient aucune différence. Ils peuvent même être parfaitement satisfaits, par exemple si on leur a donné l’impression que les coureurs se poursuivaient avec des chances inégales et se renversant au cours de la course. On peut leur offrir en plus des glissements, dérapages, tête-à-queue, qui leur procureront les plus vives émotions.

Mais si de bons coureurs s’affrontent avec une réelle combativité, si chacun d’eux est bien décidé à battre un ou plusieurs autres, qui sont ses adversaires directs, alors il réduira toujours davantage sa marge de sécurité. Un coureur de très grande classe comme Fangio sait s’approcher à l’infini de la limite de sa marge de sécurité sans jamais la franchir, ou presque.

Seul compte le caractère

Deux voitures de puissance analogue essaient de se doubler en ligne droite. La bleue roule à 200, la rouge à 205. La rouge grignote lentement la bleue. Elle est à la hauteur des roues arrière, ses roues avant dépassent les roues arrière de la bleue, le chauffeur rouge arrive à hauteur du chauffeur bleu. Les spectateurs entrevoient deux bolides, l’un bleu, l’autre rouge. Ils ont à peine le temps de distinguer leurs numéros, et pas du tout le temps de voir les pilotes.

Mais les deux pilotes se trouvent presque immobiles l’un par rapport à l’autre. Le bleu à 200, le rouge à 205, c’est exactement comme si le bleu était immobile, le rouge étant en train de passer devant lui à la vitesse d’un homme au pas. Chacun d’eux voit parfaitement l’autre. Ils peuvent se faire des signes, un sourire, une grimace, selon les sentiments qu’ils éprouvent l’un pour l’autre. Mais voici qu’au moment où ils se trouvent de front, le tapis roulant précipite un virage vers eux. Ils savent l’un et l’autre que c’est un virage étroit qu’ils ne peuvent pas franchir de front (ou bien une voiture qui les précède bouche la moitié du virage). L’un des deux doit donc laisser le passage à l’autre. Sinon, ils se cogneront dans le virage, et l’un ou l’autre, ou sans doute les deux, auront fini la course, et leur vie.

Selon le règlement des courses, celui qui va plus vite a priorité. Le bleu devrait donc laisser passer. Mais comme ils se trouvent de front et vont sensiblement à la même vitesse, ce n’est pas le règlement qui décide, mais le caractère.

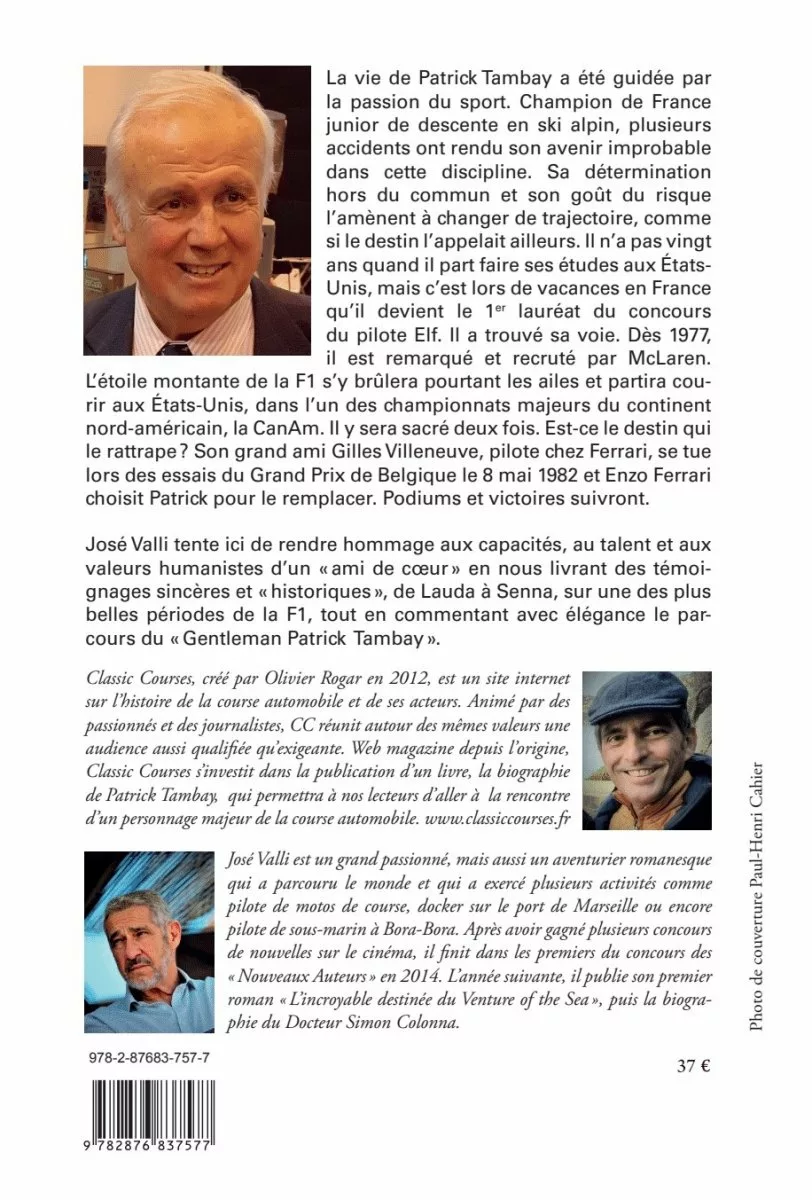

Olivier Gendebien -Ferrari Testa Rossa numéro 9- et José Behra -Maserati 200S numéro 25- aux 24 heures du Mans 1957 @ Archives Bernard Cahier

Les deux hommes se connaissent. Ils se sont déjà éprouvés l’un contre l’autre dans maintes courses. Ils s’aiment ou se haïssent. Le besoin qu’ils ont de gagner les primes attribuées au vainqueur est plus ou moins pressant. Et ils se trouvent de front, à 200 à l’heure, mais presque immobiles l’un par rapport à l’autre ; ils pourraient presque se défier du regard. La décision doit être prise dans un fragment de seconde. Toutes sortes de facteurs jouent. Le désir de la gloire est plus ou moins grand, selon le moment de la carrière, l’âge. Mais finalement, c’est celui qui a le plus de caractère qui l’emporte.

Si les deux hommes sont très valeureux, ils retarderont l’instant de freiner jusqu’à l’extrême limite du moment où il est indispensable de freiner pour pouvoir négocier le virage. Mais, dans cet instant, celui qui a un peu moins de caractère (ou moins de raisons pressantes de vouloir gagner la course) freinera davantage. Il se couchera. L’autre passera.

De telles épreuves sont fréquentes au cours d’un grand prix (sous des formes très variées ; j’ai un peu schématisé pour être clair). Elles trempent un homme. Elles l’obligent à manifester toute sa qualité. C’est pourquoi il est juste de considérer les grands champions de l’automobile comme des hommes d’une énergie et d’un caractère, d’une qualité, tout à fait exceptionnels.

Behra, qui essayait sa biplace des Mille Milles 1957, avait doublé un camion à 180 à l’heure. C’est-à-dire que les paysans qui fanaient dans un pré voisin avaient vu la voiture de Behra qui doublait un camion. Mais Behra perçut, sentit la chose autrement. Behra vit la route qui précipitait vers lui l’arrière d’un camion. Il visa entre le camion et le bord gauche de la route. Le camion passa sur sa droite, à grande vitesse, cul en arrière.

La route précipita aussitôt vers lui l’amorce d’un virage que le cul du camion avait caché. Behra essaya de faire ce qu’il fallait faire, mais le talus cogna sa roue avant gauche (3). La route se déroba. Plus de tapis roulant. La voiture était dans un pré et tournait sur elle-même comme une bobine. Au premier tour que la voiture fit sur elle-même, Behra se jeta sous le tableau de bord, pour ne pas être écrasé par la voiture, dans l’instant qu’elle avait les roues en l’air.

Quand la voiture amorça son second tour sur elle-même, il se dressa au contraire, afin de profiter de la force centrifuge pour se faire éjecter. Dans un accident de ce genre, le risque le plus grand est d’être écrasé par la voiture ou de flamber avec elle. Donc, il faut sauter ou se faire éjecter. Il fut éjecté.

Les paysans qui fanaient virent le pilote jaillir de la voiture et décrire un arc dans le ciel. Il atterrit sur du foin, soixante mètres plus loin. La voiture continuait de rouler sur elle-même. Elle paraissait poursuivre le coureur. Elle s’arrêta à une dizaine de mètres de lui, à cinquante mètres du talus. Elle ne flamba pas.

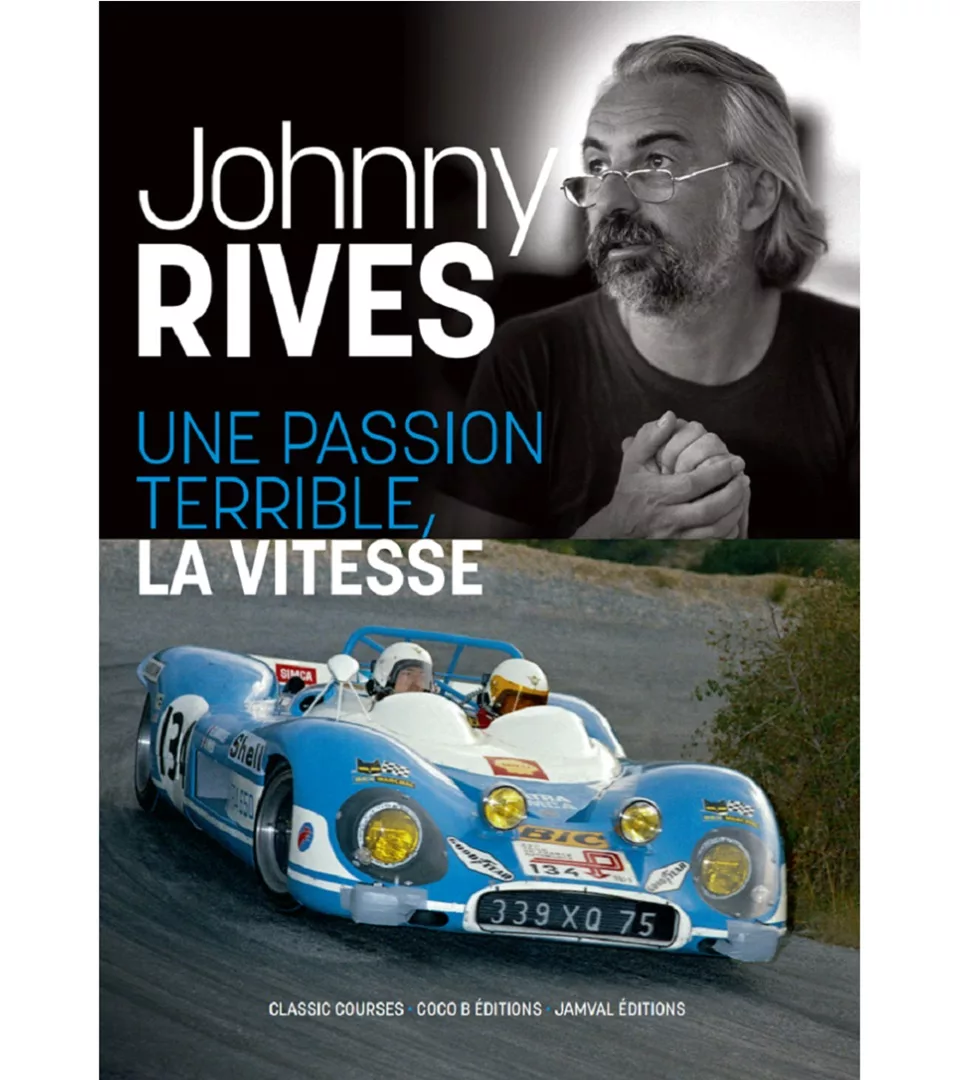

Je vous avais dit que mon vrai nom c’est Trompe-la-Mort – Jean Behra après son accident à Caracas en novembre 1957 @ DR

Behra se releva ; il tenait sur ses jambes. Il tâta son corps, ses membres. Après cinq accidents graves, et quelques autres, c’est un corps reconstruit par les chirurgiens, avec çà et là des jointures de métal, des tendons en matière plastique. Tout semblait avoir tenu.

Il passa la main sur son visage, il la retira pleine de sang. Il tâta. L’oreille gauche manquait. Il partit à la recherche de son oreille et la retrouva dans l’herbe. Il la ramassa. Il y tenait beaucoup. C’est une admirable oreille, en matière plastique, qu’il a fait faire à Londres, après son accident au Tourist Trophy. Une oreille si bien faite que, depuis un mois que nous étions à l’Hôtel Royal, et bien que sachant qu’il avait une oreille de matière plastique, nous n’étions jamais parvenus à savoir laquelle. Nous n’osions pas le lui demander. Behra retrouva un, peu plus loin son casque, qu’il ramassa. Il mit son oreille dans le casque et alla se placer sur le bord de la route, pour héler une voiture qui passait et se faire conduire à l’hôpital.

Le lendemain, quand nous lui fîmes visite :

— Vous, vous rappelez, dit-il à Cordélia, je vous avais dit que mon vrai nom c’est Trompe-la-Mort.

Ils se mirent à parler de la chance et de la malchance : Behra avait eu de la chance de tomber sur du foin et de s’en tirer avec un poignet cassé et quelques points de suture sur le visage : Il n’avait pas de chance d’avoir le poignet cassé, ce qui l’empêchait de courir les Mille Milles, le Monte-Carlo et le Nurburgring et, peut-être, dé devenir cette année champion du monde. Cela dura assez longtemps : les coureurs et les tifosi, les toreros et les aficionados, les hommes aussi qui font la guerre n’en finissent jamais de parler de la chance et la malchance.

Puis, nous allâmes voir le chirurgien.

– Votre ami est bien douillet, dit-il.

— Quoi ? protesta Cordélia.

— Je sais… dit le chirurgien. Mais il hurle quand on lui fait une piqûre… Tous les mêmes.

Chirurgien à Modène, à deux pas de la piste d’essai, il passait une partie de sa vie à coudre et découdre des coureurs. À son avis, c’est la même extrême délicatesse de la sensibilité qui leur permet de conduire leurs bolides avec une extrême précision et qui, dès qu’ils sont à l’hôpital, les rend pusillanimes (il employa un mot beaucoup plus fort).

Mettre son adversaire hors de combat

L’Hôtel Royal se vidait. Moss, Portago, Collins, Taruffi étaient déjà partis pour Brescia, d’où se donne le départ des Mille Milles. Restaient Scarlatti et le coéquipier de Portago, Nelson. Depuis un mois, nous avions toujours vu Nelson venir dîner en veste de tweed, pièce de cuir aux manches et chemise de sport, col ouvert. Pendant le repas, il lisait de gros in-octavo reliés, des traductions des Trois Mousquetaires, puis de Balzac. Ce soir, il était en costume de ville, cravate. Les cheveux coupés de frais. Il ne lisait pas.

Ici et là, à diverses tables, des affairistes, des garagistes, des assureurs, des rêveurs. Un Anglais nous expliqua qu’il venait d’arriver à Modène pour négocier le rachat de Ferrari par Ford, mais il ne connaissait encore personne ni chez Ford ni chez Ferrari :

— Ne me volez pas mon idée, dit-il (4).

— Soyons sérieux, dis-je à Cordélia. Faisons la mise au point des divers procédés que peut utiliser un coureur pour mettre son adversaire hors de combat.

— On le pousse, dit Cordélia.

Il y a trois ans, Celui-qui-a-peur avait osé défier le grand Ascari. C’était à la fin d’un grand prix. Il tenait la tête, juste devant Ascari, dont la voiture était plus puissante. Dans trois virages successifs, il parvint à ralentir Ascari (en prenant le virage de manière à barrer la route). Dans les lignes droites qui succédaient aux virages, il voyait dans son rétroviseur la voiture d’Ascari qui s’approchait, qui grossissait. À l’entrée du quatrième virage, les roues avant d’Ascari étaient dans ses roues arrière. Celui-qui-a-peur voulait gagner ; le terme de la course était tout proche ; il freina trop tard et sortit. Six mois d’hôpital (5).

— Ascari l’a poussé moralement ; dit Cordélia. Mais on pousse aussi réellement.

L’accrochage entre Ascari (4) et Farina (6) au dernier tour du GP d’Italie 1953 par le peintre Michael Turner @ DR

Il est vrai qu’un pilote adroit peut cogner la voiture de celui le précède sans s’abimer lui-même. En choisissant bien le moment, il la fait sortir.

— Ce n’est pas régulier, dis-je.

— Quand on se bat… dit Cordélia.

— Un bon truc, continua-t-elle, c’est de s’entendre à deux contre celui qui vient derrière. On complote ça avant le départ. On choisit un virage court, qu’on passe de front, pas trop vite, pour laisser l’autre venir. On freine à bloc, juste à la sortie du virage. L’autre doit freiner dans le virage : il fait un tête-à-queue, cogne ou sort.

— Qui t’a appris cela ?

— Un tifosi. Il l’a vu faire à Monza, l’an dernier.

— Ce qui est encore plus sournois, c’est de couper son stop…

C’était il y a quelques années, à la fin des Mille Milles, de nuit. Un bon coureur fonçait dans la trace d’un grand coureur. Premier avantage : il était aspiré par lui, exactement comme un cycliste derrière moto est aspiré par la moto (un mobile qui se déplace dans l’air creuse un sillage qui ne se referme pas immédiatement derrière lui). Deuxième avantage : le bon coureur bénéficiait de la virtuosité du grand coureur. Quand le stop rouge à l’arrière de la voiture du grand s’allumait ; l’autre freinait, puis il prenait le virage exactement de la même manière, accélérant dans le même instant qu’il voyait les feux de position commencer à prendre de la distance. Or, il arriva que le moteur du grand coureur commença à faiblir : il avait vu le manège dans son rétroviseur ; il comprit qu’il allait être passé par celui qu’il avait si longtemps tiré. Cela lui était déjà arrivé, une autre année. Cette fois, avant le départ, il avait branché un coupe-circuit sur son stop. Il coupa le stop. À l’entrée du virage suivant, le grand coureur freina plus brutalement que d’habitude, puis il accéléra à. fond. Le stop n’était pas allumé. Le bon coureur freina quelques fragments de seconde trop tard. Il sortit.

— On peut aussi, dit Cordélia, donner un coup d’épaule à son voisin…

Deux voitures roulent de front, la rouge pèse 800 kilos, la bleue 500. Le conducteur de la rouge, par une série de très courts coups de volant en sens opposé, à droite, à gauche, à droite, à gauche, et se succédant très rapidement, communique à sa voiture un mouvement de balancement.

— Comme un costaud qui roule des épaules, dit Cordélia.

Un balancement plus fort. L’épaule de la rouge touche l’épaule de la bleue.

— Comme la rouge est plus lourde, c’est la bleue qui valse.

Ainsi parlions-nous, mi-plaisanterie, mi-sérieux. Tout ce que nous nous racontions était effectivement arrivé. Ce n’est pas la règle. Beaucoup de courses se déroulent loyalement, de bout en bout. Mais telle était l’atmosphère à Modène, à la veille des premiers grands prix européens.

Ce qui est toujours vrai, c’est qu’un grand prix est davantage une bataille d’homme à homme que de machine à machine. Nulle comparaison non plus avec les courses cyclistes, où la mort ne sanctionne presque jamais les fautes. Les grands prix ressembleraient plutôt aux tournois des temps médiévaux, quand des hommes bardés de fer se précipitaient les uns contre les autres, de tout l’élan de leurs chevaux lancés au galop.

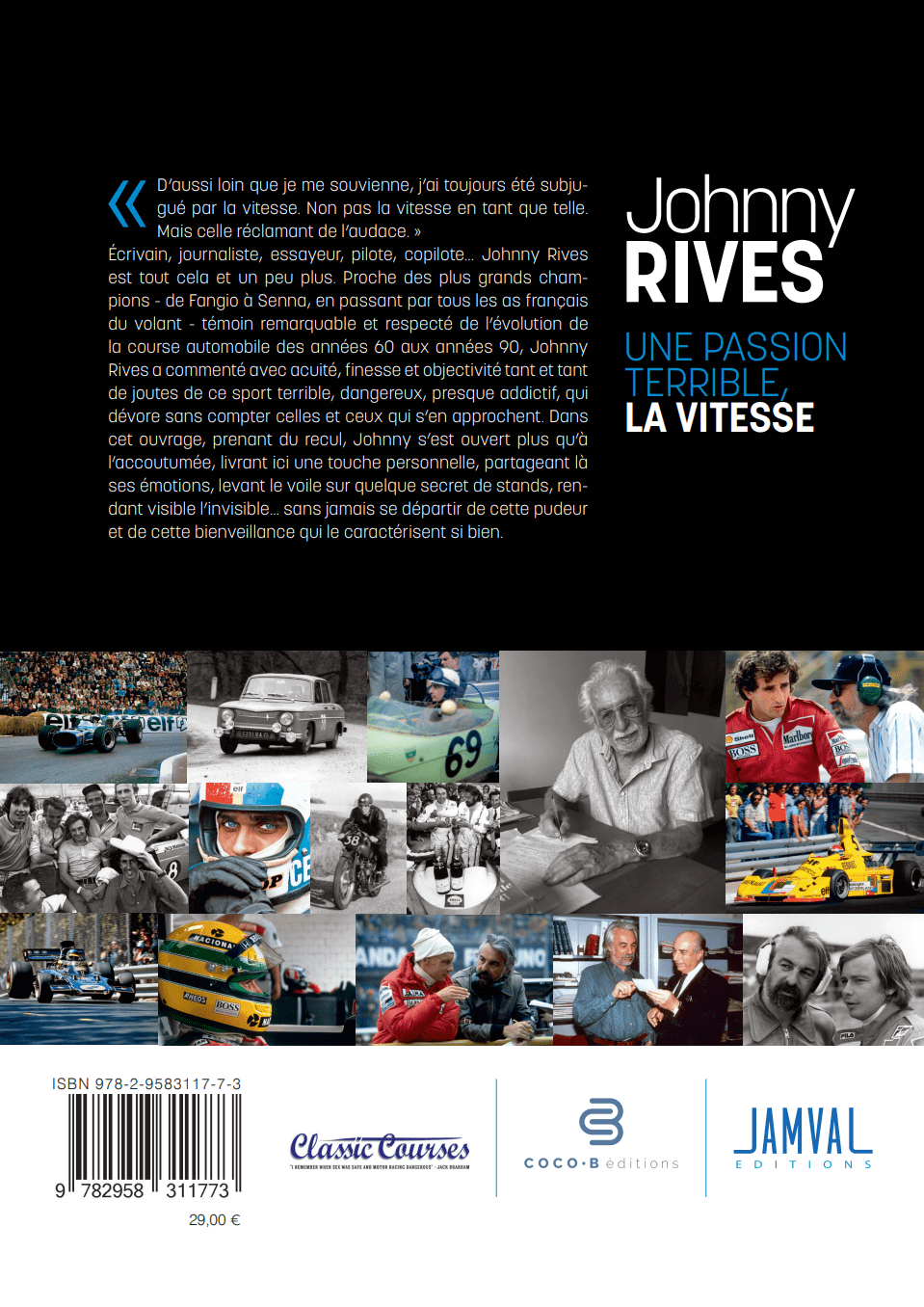

Edmund Nelson (à gauche), le coéquipier-navigateur de Portago, et Louis Klemantaski, coéquipier-navigateur de Collins @ DR

Une jeune fille vient rejoindre Nelson, le coéquipier de Portago. C’était la première fois que nous voyions une femme à sa table. Ils parlaient en s’aidant d’un dictionnaire anglo-italien. Elle était jeune, les joues très fraîches, les yeux pleins d’éclat. Elle le regardait hardiment, en riant.

— Je suis content pour Nelson, dis-je, qu’il ait une fille avant les Mille Milles.

— Je n’aimerais pas être coéquipier, dit Cordélia. On a les mêmes risques que le pilote. Mais c’est lui qui décide des risques à prendre…

Roger Vailland (reportage publié par France Soir – juin 1957)

Notes

- Il suffit de regarder les images des caméras embarquées dans les voitures des grands prix modernes pour constater à quel point cette image du « tapis roulant » est juste. De toute évidence, l’écrivain ne fait que rapporter ce que lui ont décrit les pilotes.

- Ce mot n’existe pas dans le dictionnaire. Le néologisme tenté par Roger Vailland n’a pas prospéré.

- Comme on le voit, l’écrivain pousse très loin la métaphore du tapis roulant : c’est le talus qui heurte la voiture, et non l’inverse.

- Cette information est intéressante, quand on sait que quelques années plus tard, en 1962-63, Ford a fait des propositions précises pour racheter Ferrari ; mais sans succès. Peut-être que ce négociateur anglais avait réussi à « vendre » son idée à la Ford Motor Company.

- Roger Vailland sollicite ici fortement la licence littéraire. Les faits qu’il relate se sont bien produits, mais ne concernaient pas Luigi Musso. Il s’agit du dernier tour du Grand Prix d’Italie 1953 : Ascari était en tête en lutte avec Farina, avec Fangio et Marimon juste derrière eux. Ascari partit en tête à queue à la sortie de la Parabolique ; il heurta Farina puis fut percuté par Marimon. Fangio l’emporta de façon un peu inattendue devant Farina, tout heureux de s’en sortir à si bon compte, tandis qu’Ascari et Marimon finirent la course dans les décors, sans mal pour eux. Dans le récit de Roger Vailland, Musso a pris la place d’Ascari, et Ascari celle de Farina. Roger Vailland ajoute que Musso a ensuite passé six mois à l’hôpital. C’est exact, mais cela s’est produit en 1956 à la suite de son accident aux 1000 Km du Nurburgring. En définitive, Roger Vailland peut écrire, sans se contredire, que Celui-qui-a-peur est « un vaillant jeune coureur qui a eu, ces trois dernières années, plusieurs accidents graves» : un bien réel en 1956 (voir 1ère partie, note 4), et un autre en 1953, sorti de la féconde imagination de l’écrivain.