L’OMBRE D’UN DOUTE

Jamais encore, cette saison, une grille de départ n’avait atteint une telle densité. A Singapour, il n’y avait que 5/10 de seconde d’écart entre les performances en qualification de Lewis Hamilton, en pole, et de Valtteri Bottas, 8e temps. Cela laissait promettre une course où les Mercedes ne pourraient pas se contenter d’une aimable promenade de santé avant d’aller cueillir une onzième victoire en quatorze Grands Prix. D’autant que les deux rivaux de l’équipe reine n’avaient été départagés que par sept misérables millièmes de seconde lors du sprint des qualifications. Une poussière de temps. Hélas, une fois encore, nous fumes réduits à ne pas vivre bien longtemps avec nos illusions. Après 10 tours de course, Hamilton s’était nettement détaché. Il ne comptait pas moins de cinq secondes d’avance sur ses poursuivants regroupés. Il les avait distancés d’une demi seconde à chaque tour, ce qui laissait prévoir une demie minute d’avantage à l’issue du parcours. A moins que la voiture de sécurité ne s’en mêle… Cruelle réalité : malgré Singapour et ses « salvatrices » sinuosités réduisant l’avantage des moteurs allemands, Mercedes ne paraissait guère plus en danger qu’à Monza deux semaines plus tôt. A un détail près, cependant : Rosberg n’était plus là. Il n’avait même jamais été là. Ce qui laissait planer une épée de Damoclès au-dessus de l’unique Mercedes rescapée. Illusion qui ne trompait hélas personne, sauf les plus optimistes supporters de Red Bull et de Ferrari.

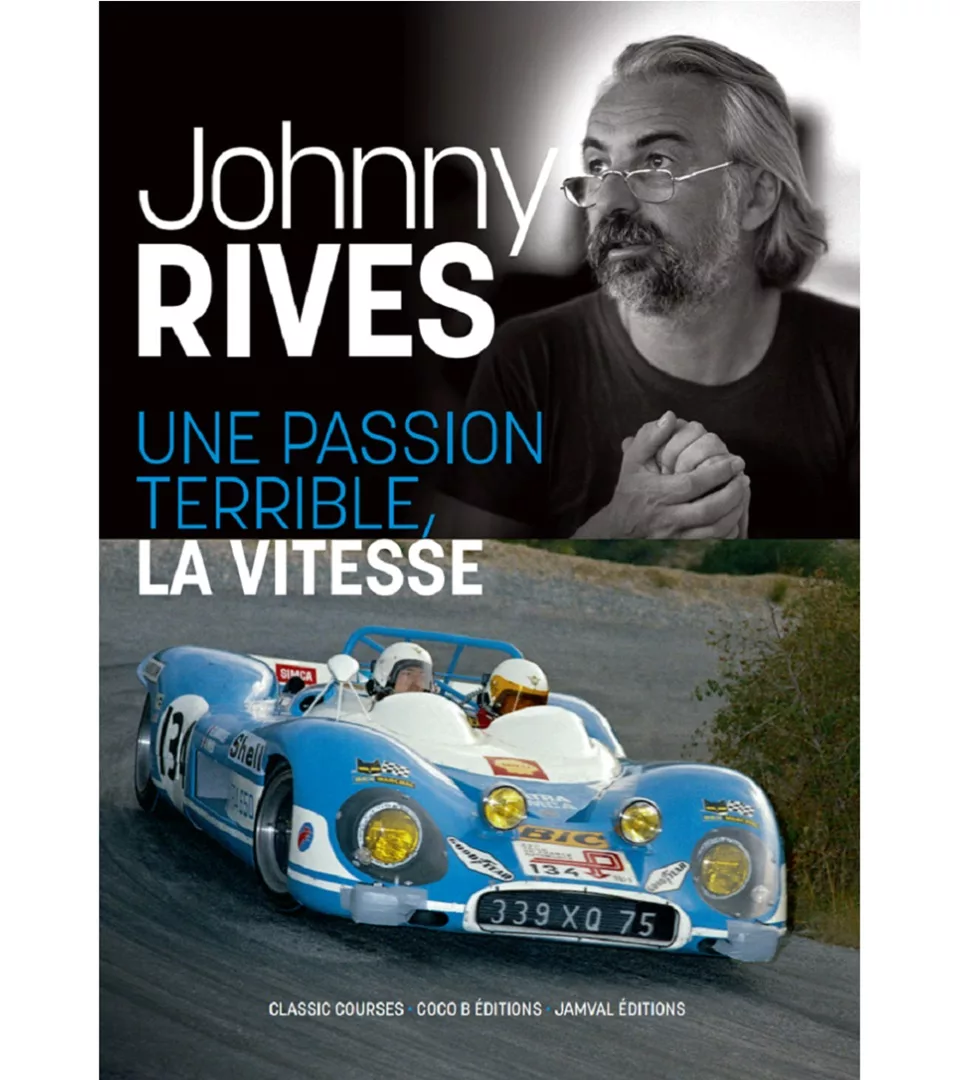

Johnny RIVES

Qu’était-il arrivé au plus francophone des pilotes allemands ? « Panne mécanique » ont résumé un peu hâtivement la plupart des commentateurs chargés de résumer la course, après coup. Mécanique ? Non, bien sûr. C’était autrement plus sournois : la simple défaillance d’un fil électrique mal confectionné ! Un de ces nombreux fils qui relient le « cerveau » des F1 d’aujourd’hui, leur volant – que l’on pourrait comparer au clavier d’un ordinateur – à tous ses organes vitaux, moteur, freins, boîte de vitesses.

Rosberg avait beau s’escrimer à manipuler les différentes commandes à sa disposition sur sa Mercedes W05, avec un volant, puis un autre, aucun des ordres qu’il imprimait au cerveau de sa machine ne parvenait à son centre énergétique. Le défaut était tapi entre ces deux éléments. Dans l’inextricable réseau de fils reliant le volant au groupe moto-propulseur. Rosberg était éliminé avant d’avoir pu combattre. Partie remise, donc.

CHAMP LIBRE

Et champ libre pour Hamilton qui mena pendant 59 des 61 tours, n’abandonnant le commandement à Ricciardo puis à Vettel le temps d’un tour chacun, aux 27e et 53e passages, pour changer de pneus. Une fois encore, en effet, les Red Bull se sont montrées plus à leur avantage que les Ferrari dans la chasse aux Mercedes. Même si au final Fernando Alonso – remarquable, comme toujours – ne concéda même pas deux secondes en 303 km aux valeureux Vettel et Ricciardo. Quel sprint cela eut constitué si Hamilton n’avait pas été là… Malgré la pression d’Alonso, l’écurie championne du monde en 2013 réussit une fois encore à montrer qu’elle est la plus vaillante pour émerger derrière les flèches d’argent.

« NOTRE » JEV

Mais il y eut mieux, bien mieux pour donner du relief aux derniers instants de cette onzième démonstration de l’étoile à trois branches. Cela fut l’œuvre de « notre » JEV, le séduisant Jean-Eric Vergne sur qui les évènements nous ont contraint de faire silence depuis de trop nombreux Grands Prix. Cette fois, enfin, Jean-Eric a eu les moyens de s’arracher à l’anonymat auquel le contraint trop souvent sa Toro Rosso. Il a arraché une 6e place qu’il était loin d’espérer à 10 tours de l’arrivée. Au 51e tour, après un ultime changement de pneus, il s’était en effet retrouvé derrière les Lotus de Maldonado et Grosjean, en quelque chose comme la 13e position…

L’obstacle des Lotus ne lui résista guère malgré la mauvaise volonté du Vénézuelien. Et quand Button vit sa McLaren soudain réduite au silence (encore cette maudite électricité comme Rosberg ?) Vergne se retrouva 9e. Dans les points, donc. Déchaîné, il réussit à rejoindre un groupe de « clients » dans lequel chacun guettait avec appétit la défaillance de ceux qui le précédaient. Mais Jean-Eric se sentait fort. Plus fort qu’eux. Plus fort que les trois chasseurs qu’il avait dans sa ligne de mire. Hulkenberg – l’un des grands espoirs de la F1 de demain – fut le premier à tomber sous ses assauts dans un freinage à couper le souffle. Puis, excusez du peu, vint le tour de Kimi Raïkkonen.

Pour passer la Ferrari du Finlandais, Jean-Eric dut probablement avaler une grosse bouffée d’oxygène, comme avant un plongeon. Mais bien plus dangereux qu’un plongeon. Il avait deux longueurs de retard lorsqu’il se lança dans sa tentative, retardant son freinage au-delà de toute raison, bloquant ses roues dans une manœuvre que l’on crut désespérée. Mais qui finalement ne l’était pas tant que ça. Car arrivé au point de corde, il réussit à faire pivoter sa Toro Rosso dans le virage sans que Raïkkonen ne parvienne à lui tenir tête.

Ne restait plus alors que Bottas à exécuter, un Bottas ayant poussé ses pneus jusqu’à l’agonie. Et donc dans l’incapacité de résister à la furieuse détermination du Français. Une fois 6e, Vergne avait encore une tâche : semer les adversaires qu’il venait de terrasser pour effacer la pénalité de 5 secondes sévèrement subie pour son dépassement hors limites de Maldonado. Ce qu’il fit avec un brio que personne ne pourra désormais plus lui contester.

Après la course, tandis qu’il cheminait dans le paddock, son sourire faisait plaisir à voir. Un sourire moins éclatant que celui ayant contribué à la popularité de son ancien équipier Daniel Ricciardo. Un sourire plus maîtrisé, plus contenu, ce qui ajoutait encore à son expression. Sourire dans lequel on devinait une ombre. L’ombre d’un doute.

Le doute dont était assortie sa merveilleuse chevauchée finale. Car aussi belle ait-elle pu être, lui permettra-t-elle de décrocher le volant qu’il mérite pour 2015 ?